写真で読み解くニュース英語 #24 Food Security

世界中で報道されるニュースを、英語で読んでみたくありませんか?

このコラムでは、旬なニュースを写真で紹介し、そのテーマについて解説しながら、英語でニュースを読む手助けになるように関連する単語や表現を取り上げます。環境問題やジェンダー平等など、世界中が抱える課題に触れながら、英語学習にお役立てください!

日本の「食料安全保障」、大丈夫?

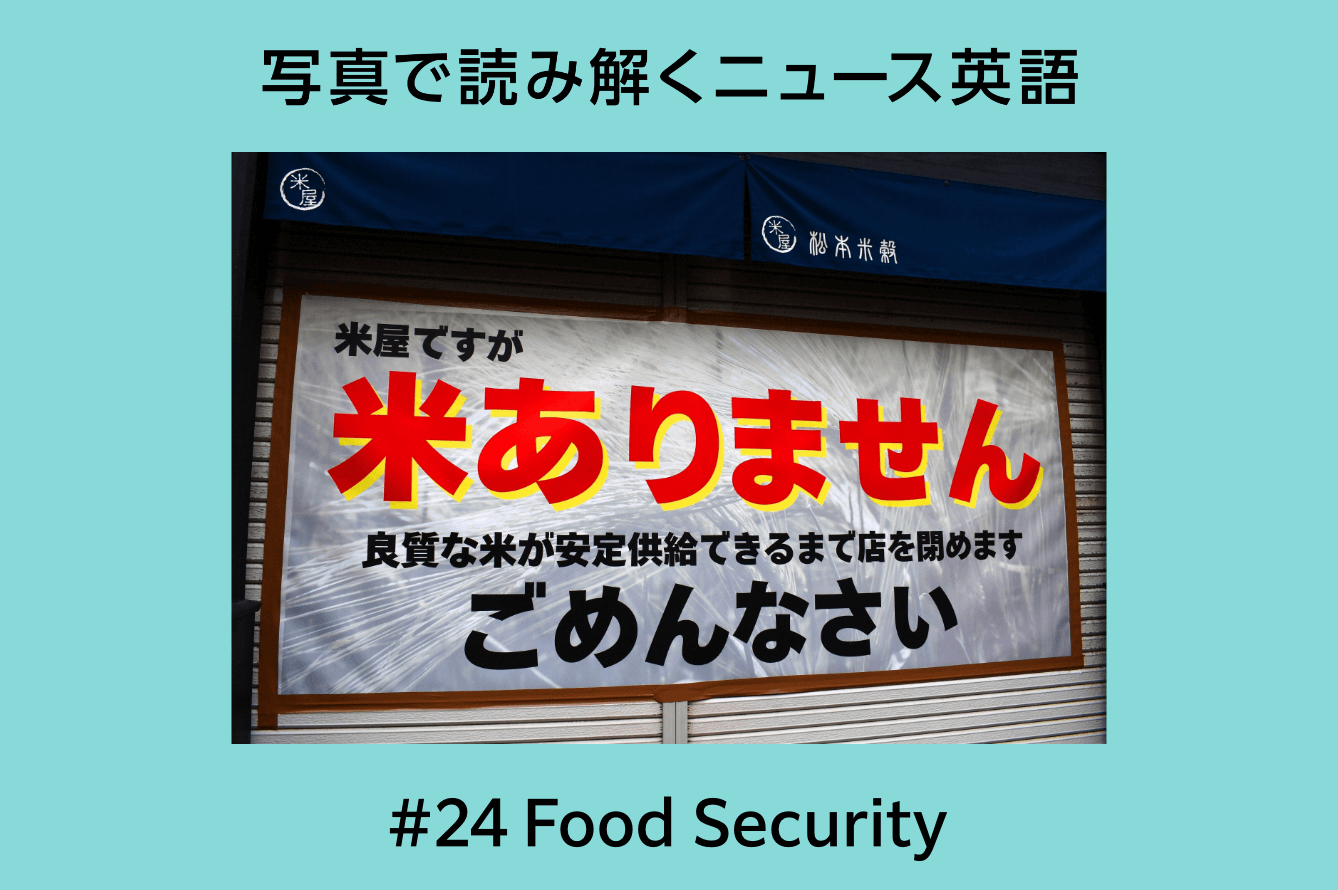

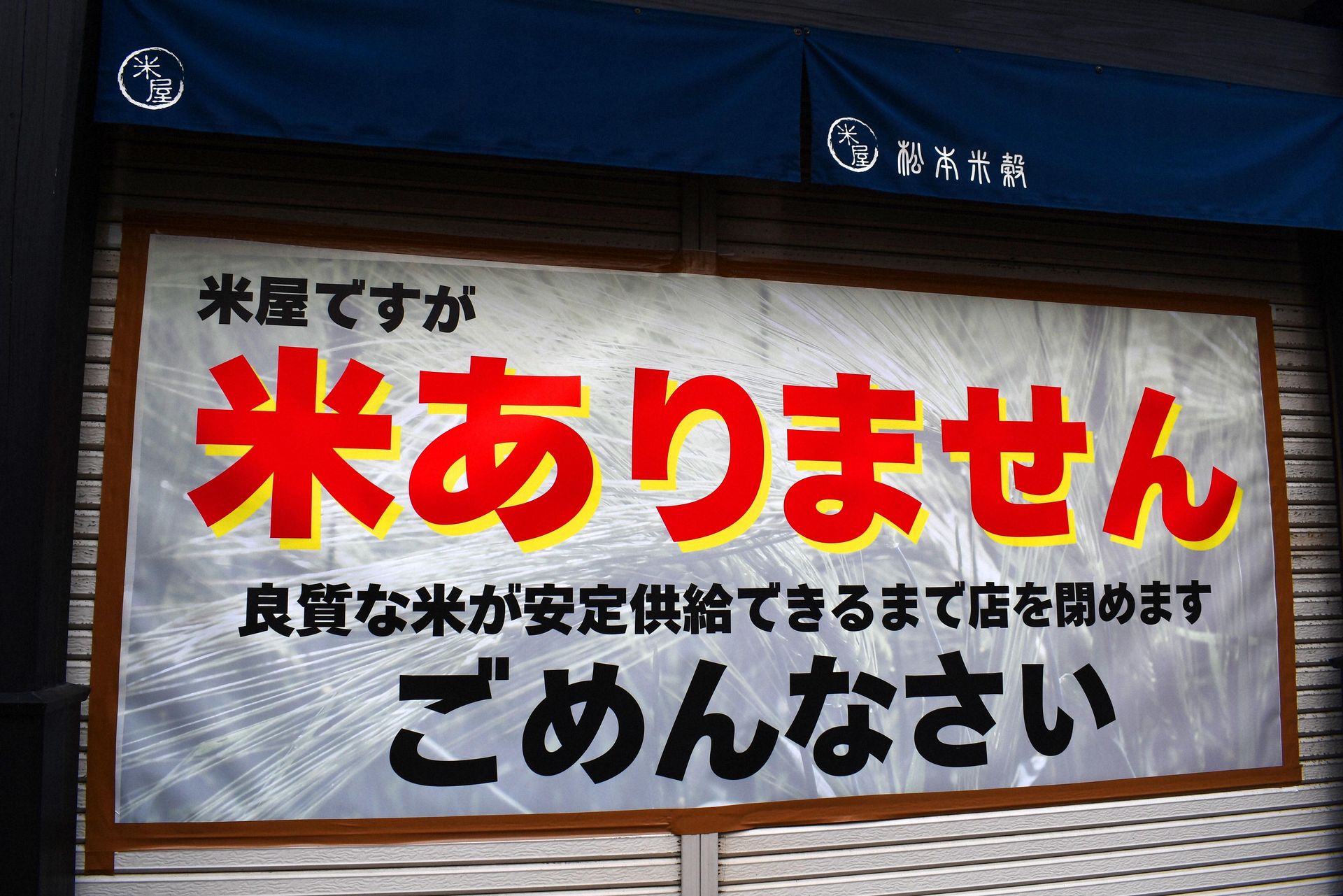

農水省が政府備蓄米を放出すると発表した後も米不足が解消されないため、米店のシャッターに張り出された、閉店を知らせる張り紙。京都府舞鶴市。2025年3月24日。毎日新聞社/アフロ

日本の「食」に異変が生じています。私たちの staple「(主食となる)食糧、穀物」であるコメの価格が昨年の夏頃から上昇し、今年に入って政府が rice stockpile「備蓄米」の放出を始めてからも、コメの流通価格は高止まりの状態です。この「令和の米騒動」の原因としては、2023年の猛暑によるコメの品質低下に加えて、増加する訪日観光客の inbound demand「インバウンド需要」を見込んだ中間業者による hoarding「買い占め」が指摘されています。その根底にある問題として、2004年に完全自由化されたコメの流通システムが、適正価格での安定供給に資する形で発展できていないとの議論もあります。食に関する不安はコメに限りません。agriculture「農業」に加えて、fisheries「漁業」や water resources「水資源」についても、今後どのように維持・確保していくのかが課題となっています。

今、あらためて food security「食料安全保障」という観点からこの問題を問い直す必要があると考えます。食料安全保障とは、国民のための食料を国家レベルで確保する政策です。Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO)「国連食糧農業機関」は、食料安全保障を次の4つの要素で定義しています。availability(食料が物理的にあるか)、access(食料へ経済的・物理的にアクセスできるか)、utilization(食料を有効に活用できているか)、stability(安定的に食料が保障されているか)。

日本では農林水産省が所管官庁となり、「凶作や輸入の途絶等の不測の事態が生じた場合にも、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保しなければならない」としています。実際、ロシア侵攻によるウクライナ戦争がきっかけとなり、wheat「小麦」の価格が高騰したように、世界有数の食料生産地で国際紛争が起これば、各国の食料供給に影響を与えることは明らかです。food crisis「食料危機」が発生すれば、famine「飢餓」、riot「暴動」、ひいては political instability「政情不安」にもつながりかねません。これらは現在の日本では想像しがたいことですが、その一方で、日本の2023年度の food self-sufficiency rate「食料自給率」は、カロリーベースで38%、生産額ベースで61%にとどまることも、事実として受け止めなければなりません。

これに関連して、政府は4月から「食料供給困難事態対策法」を施行します。世界的な population growth「人口増加」による食料需要の増加や、climate change「気候変動」による供給不安定などを背景に、同法は「食料供給が不足する兆候の段階から、政府一体となって供給確保対策を講ずる」ことを定めています。ただし、具体的には流通経路への食料確保の request「要請」が中心で、政府主導で食料増産を mandate「義務付ける」ものではないとしています。自由主義経済の下では、政府による経済統制は market principle「市場原理」を阻害することになるため、慎重にならざるを得ない部分があります。

fishery resources「水産資源」の確保も急務となっています。環境面では海水温の上昇によって漁場の変化が進み、日本各地で伝統的な漁業が大きな試練に直面しています。例えば、回遊魚である saury「サンマ」の漁獲高が減少する中で、北太平洋の周辺国は2019年から Total Allowable Catch (TAC)「漁獲可能量」制度の設定に努めています。今年の3月も日本・中国・台湾・アメリカ・ロシアなど9カ国・地域が参加して北太平洋漁業委員会(NPFC)が開催され、TACの取り決めを行いました。こうした試みの成果かどうかは確定していませんが、直近では日本のサンマの水揚げ量は改善しているとのことです。引き続き日本は、sustainable「持続可能な」水産資源の利用をはかるための国際的な管理体制を求めていく必要があると考えます。

私たちの生命の維持に欠かせない水資源についても、不安は大きくなるばかりです。2010年代以降、北海道では主に中国資本が水源地となる森林を買収するケースが相次ぎ、最近では九州でも同様のケースが報じられています。外国資本による土地の買収が全国に広がる中で、政府は2021年に「重要土地等調査法」を成立させました。ただ、同法は defense facility「防衛施設」、nuclear power plant「原発」、remote island「離島」などの土地について、national security「国家安全保障」の観点から調査や規制を講じるもので、水資源を目的とする山林買収をどこまで規制できるかは不透明です。政府には、水資源の確保についても安全保障上の問題として位置づけることが求められます。

食料安全保障の観点では、高い品質に支えられた日本の農作物の brand power「ブランド力」を守ることも重要です。これまでにも、日本の農家が品種改良したいちごの「紅ほっぺ」や、ぶどうの「シャインマスカット」の種苗や苗木が中国や韓国に不正流出し、栽培、販売される事件がありました。日本では 2021年に改正された Plant Variety Protection and Seed Act「種苗法」の下で、intellectual property「知的財産」と同じように育成者の権利を保護する制度が存在します。政府は新種の登録と権利の保護を進める一方で、quarantine「検疫」などの水際対策を強化する必要があるでしょう。これによって日本の食材の商品力が高まり、不正栽培による経済損失を防ぐことにつながります。

このように、食料を安定的に確保するためには、農林水産業を含む primary industry「第一次産業」を重点的に強化しなければならないことは明白です。しかし、ここに立ちはだかるのが人材確保の問題です。日本は多くの側面で aging population「高齢化」、rural depopulation「(地方の)過疎化」、lack of successors 「後継者不足」などの課題を抱えています。農水省の統計によれば、ふだん仕事として主に自営農業に従事している「基幹的農業従事者」の数は、2015年の約176万人から、2024年には約111万人へと減少しました。一方、新規に農業へ就労した「新規就農者」の数は年々減り続け、2015年の約65,000人から2023年には約43,500人まで減少しました。同様の減少傾向が漁業や酪農業でも見られます。

農業の後継者不足については、日本だけでなくヨーロッパも同様の問題を抱えていますが、EU加盟国では制度的な対策が進められています。若手の参入を促進するため、initial investment「初期投資」の補助を充実させ、教育や研修を通じて彼らの技術や management capability「経営能力」を高める機会が設けられています。また、EUの主要農業国であるフランスでは、伝統的な親族間を超えた第三者による succession「継承」が積極的に進められているとのことです。日本にも新規就農者への経済支援はありますが、農地の取得をともなう第三者の参入については、農地の適正な利用のために Cropland Act「農地法」でさまざまな restriction「制約」が設けられています。EUのこうした試みは、日本でも後継者対策として大いに参考になるでしょう。

国連の推計では、世界の人口は2050年に約97億人に達し、Sub-Saharan Africa「サハラ以南のアフリカ」やインドで増加する見込みです。これに並行して食料需要も増加するため、世界全体で食料の確保が急務になるでしょう。日本は長らく trade surplus country「貿易黒字国」だったことから、「食べ物が足りなければ外国から買えばいい」という意識が国民の間でも定着していたように思います。しかし、近年の経済力や政治力を含む decline in national power「国力の低下」とあいまって、そのような解決が今後も可能かどうかは疑わしい状況です。今まさに、日本の食料安全保障を本気で見直す段階に来たのではないかと痛感しています。

著者の紹介

内藤陽介

翻訳者・英字紙The Japan Times元報道部長

京都大学法学部、大阪外国語大学(現・大阪大学)英語学科卒。外大時代に米国ウィスコンシン州立大に留学。ジャパンタイムズ記者として環境省・日銀・財務省・外務省・官邸などを担当後、ニュースデスクに。英文ニュースの経験は20年を超える。現在は翻訳を中心に、NHK英語語学番組のコンテンツ制作や他のメディアに執筆も行う。