写真で読み解くニュース英語 #25 Solar Power Generation

世界中で報道されるニュースを、英語で読んでみたくありませんか?

このコラムでは、旬なニュースを写真で紹介し、そのテーマについて解説しながら、英語でニュースを読む手助けになるように関連する単語や表現を取り上げます。環境問題やジェンダー平等など、世界中が抱える課題に触れながら、英語学習にお役立てください!

「クリーン」な太陽光発電に求められるもの

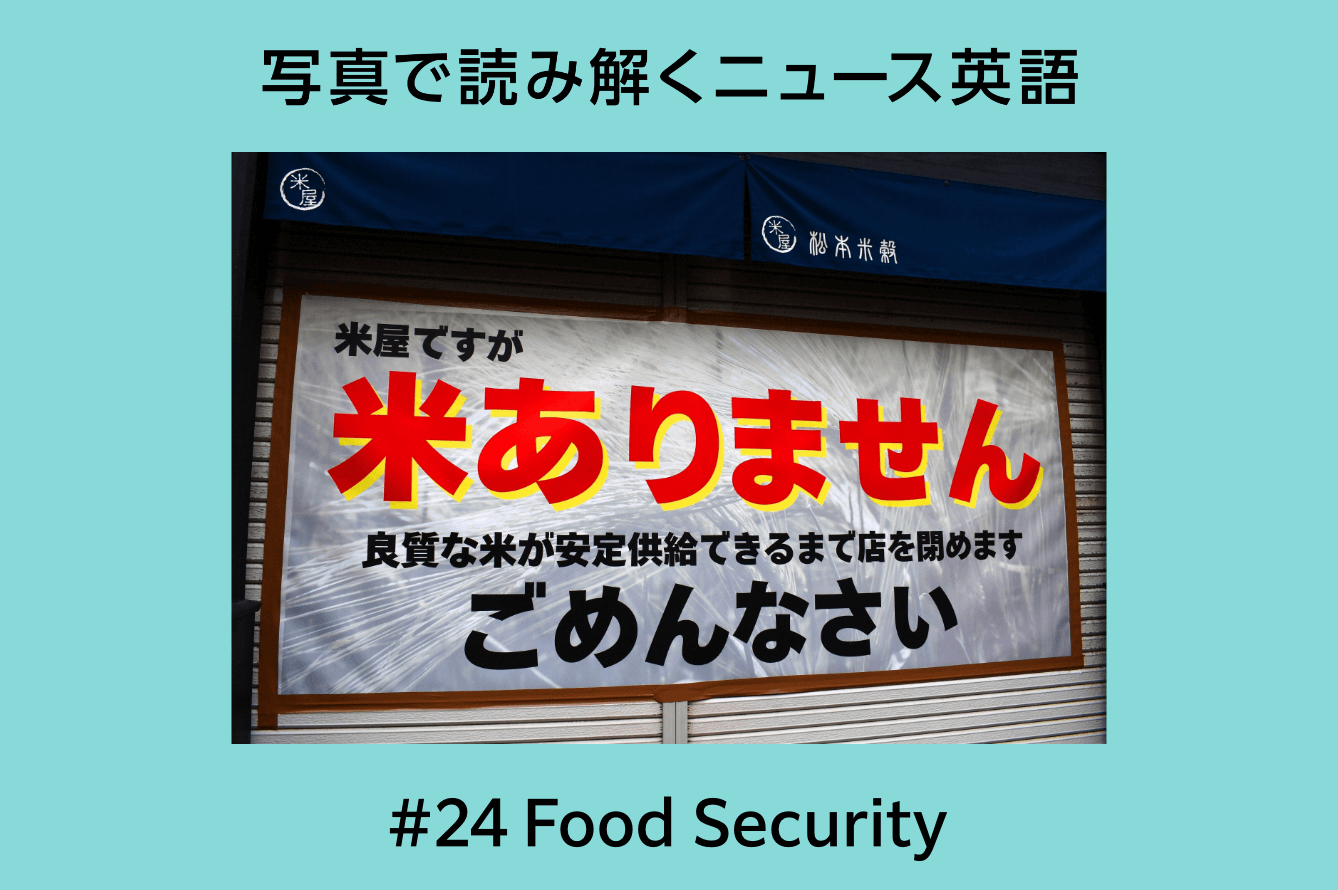

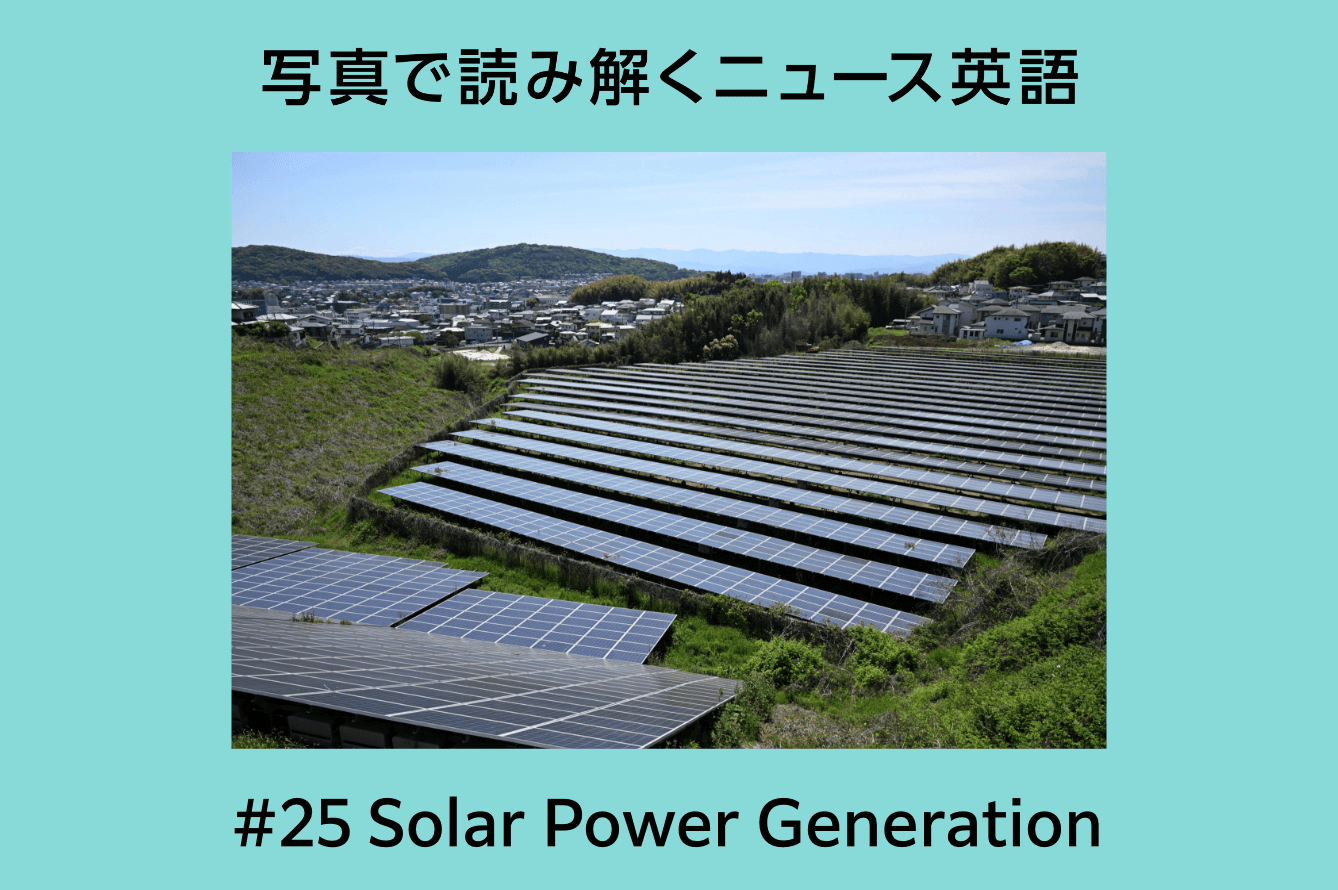

熊本市に設置された太陽光パネル。松尾/アフロ

ひと昔前と比べて、街の風景がずいぶん変わったと思いませんか? 筆者がよく感じるのは、ビルや工場などの大きな施設だけでなく、一般家庭の屋根にも solar panel「太陽光パネル」が増えたことです。また地方に足を運べば、大きく削られた山肌を覆う黒いパネルが目立つようになりました。

日本の solar power generation「太陽光発電」は、feed-in-tariff (FIT)「固定価格買取制度」によって大きく普及しました。FITとは、家庭や事業者が発電した電力を power grid「電力網」に feed in「供給する」ことで tariff「売り渡し価格」(これはFITにおける特殊な訳で、tariff は一般に「関税、運賃表、料金表」などを指します)を得る仕組みで、政府が太陽光発電の普及にはずみをつける目的で導入したものです。家庭による10kW*1未満の発電は2009年に10年の買取期間で始まり、初期に導入した世帯はすでに post-FIT、いわゆる「卒FIT」の状態にあります。一方、事業者による10kW以上の発電は2012年に20年の買取期間で始まったため、2032年から順次固定価格での買取が終了していきます。その後も太陽光発電が日本に定着するのか、あるいは縮小するのかが注目されています。

具体的には、今後何が問題となるのでしょうか? まず、FITの終了に伴って太陽光発電を行うことの incentive「誘因、動機」が激減します。例えば、2009年に太陽光発電を始めた家庭は1kWh*2あたり48円で売電できましたが、10年経過後のFIT適用外での買取単価は10円未満です。卒FITを迎えたあとは、安い価格で売電を続けるよりも、設備を dismantle「撤去する」、self-consumption「自家消費」に切り替える、などを選択する世帯も数多くあります。 自家消費は、安く売電するよりも昨今の surging electricity cost 「高騰する電気代」を節約した方が合理的だという考え方です。

発電事業者については、2012年に始まった産業用太陽光発電向けの固定価格での買取が終了することから2032年以降に売電収入が減少し、profitability「採算性」の悪化による経営不安が予想されます。これは「太陽光発電の2032年問題」と呼ばれています。 中でもFITの導入で急成長した中小事業者の多くが経営不振に陥り、市場から撤退することが懸念されています。その影響は現時点では見通せませんが、日本が太陽光発電を renewable energy「再生可能エネルギー」の柱として位置づけるのであれば、政府は次の仕組みを模索する必要があるでしょう。現在、FITに代わる制度として、power purchase agreement (PPA)「電力購入契約」という新しいタイプの電力契約モデルが盛んに提案されています。PPAとは発電事業者と電力会社との間で結ばれる長期的な売買契約で、これによって事業者の安定的な経営を図ることが期待されています。いずれにせよ、FITという再生可能エネルギー普及のための preferential program「優遇制度」は、個人・事業者双方にとってその役割を終えつつあります。

経済的な影響に加えて、廃棄される太陽光パネルが与える environmental impact「環境負荷」も大きな問題となりつつあります。一般に太陽光パネルの耐用年数は20~30年ほどといわれ、素材に lead「鉛」や cadmium「カドミウム」など毒性のある物質が含まれる場合もあります 。その一方で、使用済みパネルの recycling「リサイクル」は技術面やコスト面で課題が多く、その普及には時間を要すると考えられています。 2032年以降に予想される事業者の経営不振とあいまって、撤退する発電施設から廃棄される大量の太陽光パネルは、環境保全にとって serious threat「深刻な脅威」となる可能性があります。

また、太陽光パネルの製造過程そのものに疑いの目が向けられているケースもあります。2013年の調査において、2026年までに太陽光関連製品の製造で80%のシェアを占めると言われる中国は、その部品などの製造過程で新疆ウイグル自治区における forced labor「強制労働」を行なっていると、欧米の人権団体から告発されています。今のところ日本では輸入規制がありませんが、こうした状況下で製造された太陽光関連製品を購入することに対しても、購買者は ethical「倫理にかなっている、エシカル」かどうかを問われることになるでしょう。

見方を変えれば、現状さまざまな意味で「クリーン」とは言えない太陽光発電そのものが曲がり角に差し掛かっていると考えることもできます。この機会に、改めて日本における太陽光発電の可能性を問い直してみることも必要でしょう。客観的には、国土が狭く平野部が限られた日本では、大規模な発電施設を作り、単位当たりの生産コストを下げるというような economies of scale「規模の経済、スケールメリット」を得るには限界があります。また、季節による天候の変化も大きく、1年を通して安定した sunshine hours「日照時間」を得られる地域はさらに限られます。

こうした中で、東京都は新築の detached house「戸建住宅」などに太陽光パネルの設置を義務づける制度を4月に開始しました。これは2030年までに greenhouse gas emissions「温室効果ガス排出量」を2000年比で半減させる、いわゆる「カーボンハーフ」(和製英語)の実現に向けた小池百合子知事の目玉政策です。ただし、この制度は住宅メーカーに対して供給棟数から算出した「発電総量」に応じてパネルの設置を義務づけるもので、それぞれの住宅購入者が設置義務を負うものではありません。

さらに、資源エネルギー庁は2月、最新の Strategic Energy Plan「エネルギー基本計画」 を策定しました。太陽光や wind power「風力」などの再生可能エネルギーを将来の「最大の電源」(2040年度のエネルギー全体の40~50%)と位置付ける一方で、nuclear power「原子力」も20%程度で活用していくことを盛り込みました。また、thermal power「火力」は30~40%としています。この energy mix「電源構成、エネルギーミックス」における再生可能エネルギーの割合は、計画が更新されるごとに高まっています。

現状では、太陽光を柱とする再生可能エネルギーが日本の電力供給の主役になることは難しいものの、その比率を高めることは社会の sustainable development「持続可能な開発・発展」のために必須であることが明白です。明るい兆しとしては、2022年度に10.3%だった再生可能エネルギー(水力を除く、太陽光、風力、地熱など)の割合は、2023年度には11.4%に上昇した一方で、fossil fuel「化石燃料」への依存度は83.5%から80.8%へと低下しました(資源エネルギー庁)。ただし、この依存度を減らすために原発を restart「再稼働」することについては、安全上のリスクを考慮して総合的に判断する必要があります。

太陽光発電の今後は、政府が目指す2050年の carbon neutrality「カーボンニュートラル」(二酸化炭素の排出量と吸収量のバランスが取れていることで、carbon-neutral は形容詞)の達成にも大きく関わっています。しかし、数値目標ありきの電源政策ではなく、大きな目標を定めつつも一歩ずつ慎重に進む必要があります。化石燃料に由来しないクリーンな電力供給や energy security「エネルギー安全保障」への寄与、job creation「雇用の創出」といったプラス面が期待できる一方で、前述したような設置に伴う環境への影響、土地利用の制約、パネル廃棄問題、製造過程の人権問題にも対処しなければなりません。地域特性やエネルギー需給の状況を踏まえた最適な導入戦略を検討していくことが、今後のエネルギー政策に求められています。

*1 kW(キロワット):電力の単位。ここでは太陽光パネルが1秒間に発電できる能力(定格出力)を指す。

*2 kWh(キロワットアワー):電力量の単位。ここでは発電され買い取る電気の量を指す。例えば、10kWの太陽光パネルが定格出力で1時間発電を続けた場合、10×1=10kWhの発電電力量となる。

著者の紹介

内藤陽介

翻訳者・英字紙The Japan Times元報道部長

京都大学法学部、大阪外国語大学(現・大阪大学)英語学科卒。外大時代に米国ウィスコンシン州立大に留学。ジャパンタイムズ記者として環境省・日銀・財務省・外務省・官邸などを担当後、ニュースデスクに。英文ニュースの経験は20年を超える。現在は翻訳を中心に、NHK英語語学番組のコンテンツ制作や他のメディアに執筆も行う。