写真で読み解くニュース英語 #26 Social Welfare

世界中で報道されるニュースを、英語で読んでみたくありませんか?

このコラムでは、旬なニュースを写真で紹介し、そのテーマについて解説しながら、英語でニュースを読む手助けになるように関連する単語や表現を取り上げます。環境問題やジェンダー平等など、世界中が抱える課題に触れながら、英語学習にお役立てください!

「困ったときに支え合える仕組みがある社会」になるには

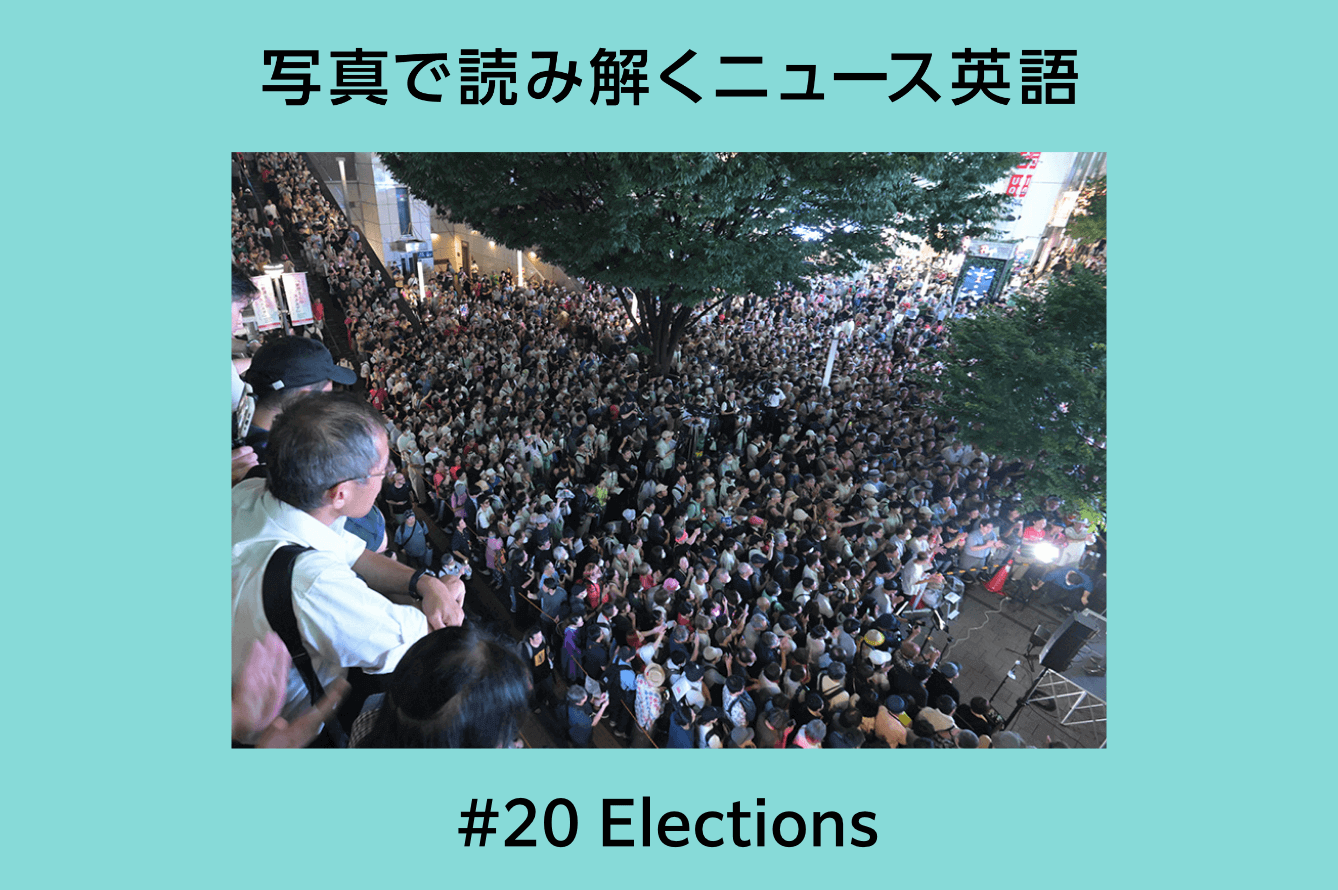

生活保護費の基準額減額は違法だとして受給者が国に減額決定の取り消しを求めた訴訟の上告審弁論のため、最高裁に入廷する原告と弁護団。2025年5月27日。東京都千代田区。毎日新聞社/アフロ

2025年6月27日、日本の social welfare「社会福祉」のあり方に大きな影響を与える画期的な判決が Supreme Court「最高裁」で言い渡されました。国が生活保護の支給額を2013年から段階的に引き下げたことについて、最高裁は減額を違法として取り消しを命じました。国が定めた生活保護の基準を、最高裁が違法認定したのは初めてのことです。当時の第二次安倍政権は、物価の下落を反映する deflation adjustment「デフレ調整」として生活保護の支給額を最大10%引き下げましたが、全国の受給者は取り消しを求めて各地で訴訟を提起していました。

原告が論拠としたのは、日本の the Constitution「憲法」が掲げる right to life「生存権」の理念です。憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しています。日本の社会福祉制度、とりわけ public assistance「生活保護」や disability pension「障害年金」などの公的扶助は、生存権に基づいています。これらは、貧困や障害といった誰にでも起こりうるリスクに対して safety net「安全網、セーフティーネット」を整備し、すべての人々に dignity「尊厳」のある暮らしを保障することを目的としています。

しかし2000年代以降、特に小泉政権期を転機として、いわゆる personal responsibility「自己責任」を求める流れが社会福祉への風当たりを強めています。失業や障害、貧困にある人々に対し、「努力が足りない」、「自業自得」といった stigma「汚名、不名誉」が与えられ、支援を求めることが dependence「甘え」や guilt「罪悪」とみなされる風潮が広がっています。このことは、生活保護受給者を揶揄(やゆ)する「生保(ナマポ)」という俗語にも象徴されています。最近、生活保護の申請抑制や障害年金の審査の厳格化がたびたび報じられていることからも、申請を委縮させる価値観が行政の側にも現れているのかもしれません。

「自己責任論」と並んで繰り返し指摘されるのが、生活保護や障害年金の fraudulent receipt 「不正受給」の存在です。しかし、実際には支給全体に占める不正受給の割合は多くありません。厚生労働省の「生活保護制度の現状について」によれば、コロナ禍だった2020年度の生活保護負担金は3兆5258億円で、そのうち不正受給は約126億4659万3000円(約0.36%)でした。また、不正受給の件数や金額は減少傾向にあるとのことです。2012年~2016年は4万件台でしたが、2017年には約3.9万件、2018年は約3.7万件、2020年~2021年は約3.2万件に減少しました。

また、ネット上で見かける「生活保護を受ける世帯の3分の1は外国人」などの主張は誤ったものです。その大半が出所不明のソーシャルメディア投稿や掲示板コメントを情報源としており、全体像を示すものではありません。厚労省の統計によると、2023年度に生活保護を受給した全国165万478世帯の中で、外国人のケースは4万7317世帯(2.9%)にとどまります。生活保護における「外国人優遇説」には、不満の原因を他者に求めて scapegoat「身代わり、スケープゴート」にしようとする意図が感じられます。情報の受け手の media literacy「情報を読み解く能力、メディアリテラシー」が大いに問われる部分です。

大きな視点から見れば、日本の社会福祉政策の後退の背景にあるのは、deterioration in public finances「財政の悪化」に他なりません。財務省によれば、Japanese government bonds (JGBs)「国債」や借入金などを合わせた national debt「国の借金」は、2024年度末時点で1323兆円を超え、9年連続で過去最高を更新しました。単年度で見ても、税収だけでは支出をまかないきれず、国債発行で予算を穴埋めする状況が続いています。一方、政府の借金と国民の資産は別で、日本の経済力に問題はないという立場も存在します。しかし、昨今の物価高や世界情勢を受けて経済の先行きは不透明感を増すばかりで、民間でも economic disparity「経済格差」が広がっています。伝統的に seniority-based system「年功序列」や lifetime employment「終身雇用」を基本としてきた日本の雇用はすでに形骸化していますが、依然として中高年の労働流動性は低いままです。バブル崩壊後の1990年代半ばから2000年代前半の就職難を経験した、いわゆる employment ice age generation「就職氷河期世代」が40代、50代になる中で、企業活動の停滞が再びこの層の失業を生み、生活困窮者の増加につながる恐れがあります。

解決策の一つとしてたびたび取りざたされているのが、basic income (BI)「ベーシックインカム」論です。BIにはいくつかの考え方がありますが、主に年齢・性別・所得などに関わらず、すべての国民に定期的に cash benefits「現金給付」を行う制度とされています。近年の貧困や格差の拡大、 AIや自動化による雇用不安、社会保障制度の複雑さや非効率性などを背景に、BIに対して世界的に注目が集まっています。

こうした中で、フィンランドは2017年から2018年の2年間にわたって全国規模のBI実証実験を行い、無作為に抽出された失業者 2000人に対して月額 560ユーロ(当時の為替レートで約7万円)を支給しました。日本の失業保険と同じく、働くと減額される unemployment benefits「失業手当」とは異なり、BIで収入を補填することで就業を支援し、「働かない方が得」という意識を是正する狙いもありました。その結果、実験の財政規模が小さく生活保障の効果としては不十分な水準にとどまったものの、就業支援としての効果だけでなく、生活不安や精神的ストレスの軽減にも貢献したとのことです。広く平等に経済的支援が得られるBIには、生活保護にありがちな「罪悪感」を取り除く効果が期待できると考えられています。

BI論について、日本ではまだまだ議論が深まっておらず、生活保護に代わるものとしてBIを導入すべきという主張や、現行制度を補完するものとして位置付ける考え方があります。しかし、いずれの場合も、多くの国民に定期的に現金給付を行うには膨大な financial resources「財源」が必要になるため、近い将来に日本でBIが導入される可能性は極めて低いと考えざるを得ません。したがって、政府は引き続き現行の枠組みで社会福祉を充実させていく必要があります。その中で、北欧のような「高負担・高福祉」を目指すのか、あるいはアメリカ的な自由と自己責任に基づいた「低負担・低福祉」を目指すのかどうかも含めて、政治には国民的な議論をリードする責任があります。

7月の House of Councilors [Upper House] election「参議院選挙」では、自民・公明の ruling coalition「連立与党」が大敗し、昨年10月の衆院選に続いて両院で過半数を失う結果となりました。政局が流動化する一方で、さまざまな政策分野に転機が訪れる可能性があります。そこで、今の政治に問いたいと思います。「福祉が充実した国」は、「強い国」と矛盾するものでしょうか? かつての「強い国」とは、GDPに代表される経済力や軍事力を背景としていました。しかし、現代の先進社会では 「困ったときに支え合える仕組みがある社会」こそが、真に resilient「強い、回復力のある」社会だと考えます。幾多の自然災害や経済難を経て、私たちはこのことを学びました。政治がこれを真摯に受け止め、社会福祉を充実させることができれば、この国の将来は今よりもずっと明るくなるのではないでしょうか。

著者の紹介

内藤陽介

翻訳者・英字紙The Japan Times元報道部長

京都大学法学部、大阪外国語大学(現・大阪大学)英語学科卒。外大時代に米国ウィスコンシン州立大に留学。ジャパンタイムズ記者として環境省・日銀・財務省・外務省・官邸などを担当後、ニュースデスクに。英文ニュースの経験は20年を超える。現在は翻訳を中心に、NHK英語語学番組のコンテンツ制作や他のメディアに執筆も行う。