写真で読み解くニュース英語 #27 Injunction

世界中で報道されるニュースを、英語で読んでみたくありませんか?

このコラムでは、旬なニュースを写真で紹介し、そのテーマについて解説しながら、英語でニュースを読む手助けになるように関連する単語や表現を取り上げます。環境問題やジェンダー平等など、世界中が抱える課題に触れながら、英語学習にお役立てください!

大統領令と司法による「差し止め命令」の攻防

米最高裁が州地裁の大統領令差し止めを制限する決定をしたことを受け、ホワイトハウスで記者会見に応じるトランプ米大統領。ワシントン、アメリカ合衆国。2025年6月27日。AP / アフロ

日本を含めた諸外国は、アメリカのドナルド・トランプ大統領に対して、reciprocal tariff「相互関税」などの無理難題を突き付ける heavy-handed「強権的な、高圧的な」イメージを抱いているはずです。一方、米国内においては、行政と司法の tug-of-war「せめぎ合い」が、トランプ時代を象徴する大きな現象となっています。トランプ氏は、第1次政権(2017-2021年)と第2次政権(2025年以降)において、行政組織に下す executive order「大統領令」を通じて、民主党時代からの政策転換を図ってきました。これに対して裁判所は、injunction「差し止め命令」を出すことで、多くの大統領令の執行を阻止しています。今回は、両者の攻防を通じて見えてくる、アメリカの政治と司法の緊張関係について考えてみたいと思います。

第1次トランプ政権は、特定国からの travel ban「渡航禁止」、immigration「入国管理」の強化、DEI(diversity, equity, and inclusion)「多様性・公平性・包括性」プログラムの削減など、human rights「人権」や humanitarian issues「人道問題」にかかわる policy reversal「政策転換」を次々と打ち出しました。オバマ民主党政権下の liberal「進歩的、改革的、リベラルな」政策から conservative「保守的な」政策への急転換は、国内の social divide「社会的分断」を深める一方で、全米で legal battle「法廷闘争」を引き起こし、各地の連邦裁判所は大統領令に対して差し止め命令を相次いで出しました。行政権の行き過ぎに対して、司法による checks and balances「抑制と均衡」が働いた事例として、これらは大きな注目を集めました。

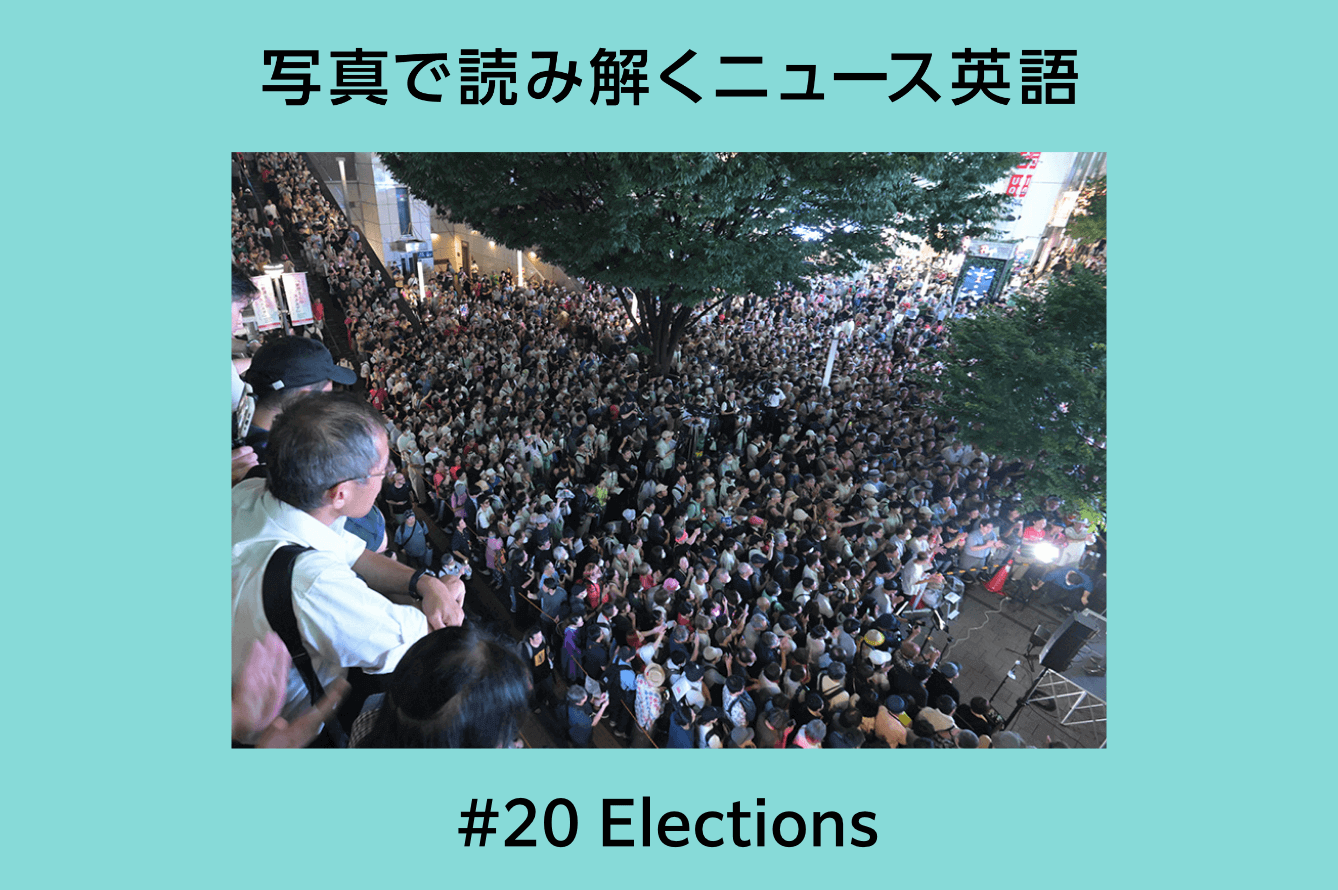

渡航禁止をめぐっては、2017年1月に発表された一部のイスラム国家を対象とした入国禁止令が象徴的です。この大統領令は空港の混乱と nationwide protest「全国規模の抗議」につながりました。ワシントン州やハワイ州などが連邦政府に lawsuit「訴訟」を提起し、両州の連邦地裁はこの命令の執行を差し止めました。また、トランプ政権は DACA(Deferred Action for Childhood Arrivals)「若年移民に対する国外強制退去の延期措置」を撤廃する決定を行いました。これは幼少期に親にアメリカへ連れてこられてずっとアメリカで育ったにもかかわらず、undocumented immigrants「不法移民」となっている人たちに対して deportation「強制送還」の猶予をなくすものです。彼らは Dreamer「ドリーマー」と呼ばれていますが、その親世代は、主にメキシコや中南米から経済的理由や政情不安で越境してきた人々です。人道問題にもかかわることから、これに対して複数の州が提訴し、それらの州の連邦地裁は「手続きが不適切」としてこれを差し止め、最終的に2020年に最高裁がこの判断を uphold「支持する」結果となりました。

ハーバード・ロー・スクールの学生が編さんするジャーナル Harvard Law Review によれば、第1次トランプ政権下では、裁判所による政権の政策に対する全国的な差し止め命令が64件発出されたとのことです。これは、ブッシュ政権(6件)、オバマ政権(12件)、バイデン政権(14件)を合計した数の約2倍にあたるもので、司法がトランプ大統領の政策に対して強い resistance「抵抗感」を抱いていたことを示すデータだといえるでしょう。

ところが、トランプ大統領が再びホワイトハウスに返り咲いた2025年1月までに、司法をめぐる状況は大きく変化していました。第1期中にトランプ大統領は、U.S. Supreme Court justice「米最高裁判所判事」9名のうち、3名の保守派を任命し、もともと保守だった3名と合わせて、6対3で保守がリベラルを上回る構成を確立したのです。実際、今年6月に最高裁は、lower court「下級裁判所」の裁判官が大統領令を阻止する権限は限定的なものだとする判断を示しました。トランプ大統領はこれを giant win「巨大な勝利」だと称賛しました。この判断は、下級審による差し止め命令の効力が全国的に及ぶことを封じるものとして注目されています。

それでもなお、第2次トランプ政権下においても法廷闘争は続いています。ホワイトハウスの6月の発表によれば、この時点で既に大統領令に対して40の差し止め命令が出されていたとのことです。このことは、州レベルや市民の間では連邦行政への強い抵抗が続いており、トランプ政権と多くの国民との対立が依然として解消されていないことを示しています。ただし、最高裁の判断を受けて今後は全国的な差し止め命令が難しくなることから、重要な問題に関する司法判断が連邦レベルで統一されずに各州に委ねられ、patchwork「つぎはぎ」のように複雑化するのではないかと懸念されています。各州の権限が非常に強いアメリカでは、abortion rights「中絶権」(女性が人工妊娠中絶を行うかどうかを自ら決める権利)をはじめ、すでに多くの重要問題の合法・違法の判断が州によって異なっています。

こうした一連の展開から浮き彫りになることとは何でしょうか? 否定的に見れば、司法制度の混乱と分断、あるいは強権的な政治リーダーによる separation of powers「三権分立」への脅威が挙げられるかもしれません。しかし、大統領令と差し止め命令を通じた攻防は、アメリカの judicial independence「司法の独立性」と、この国が持つ dynamism「力強さ、活力」の現れだと考えることができます。従来からアメリカの政治は、pendulum effect「振り子効果」を示すとされています。ある政権が極端な政策を推進すればするほど、それが反動となって戻ってくる。トランプ政権の第1期、第2期を通じて、この現象はアメリカ社会のダイナミズムを象徴してきたのです。

日本の司法制度との比較をしておきましょう。日本では Cabinet「内閣」が最高裁判事15名の appointment power「任命権」を掌握していることから、人事を通じた政治による司法の taming「飼いならし」が問題視されることもあります。ただ、トランプ大統領による保守派3名の最高裁判事任命にもみられるように、アメリカでも大統領による司法への介入は高度に politicized「政治化され」、司法の独立は完全ではありません。また、日本の最高裁判事は70歳で retirement「定年」を迎えますが、アメリカでは最高裁判事に life tenure「終身任期」が与えられています。時の大統領が判事を一度任命すれば、その後に政権交代や政策転換があっても人事を動かすことはできず、このことが司法の独立性を担保する大きな要因になっていると思われます。

20世紀前半に活躍したアメリカ最高裁判所の Louis Brandeis(ルイス・ブランダイス)判事は、次のように述べました。“Sunlight is said to be the best of disinfectants.” 「太陽の光は最良の消毒薬であると言われている。」これは、物事を明らかにすることが不正や腐敗を防ぐ最も有効な手段だという名言として、今日のアメリカでも情報公開や国家権力に対する相互監視の文脈で引用されることがあります。日米ともに民主主義国家ですが、その実践においては相違点が多く、日本では政治と司法の間で、あるいは政府と国会の間でさえ、本質的な対立を見ることはそう多くはありません。民主主義は闇の中では発展しません。その根幹をなす三権分立のバランスが危うくなったとき、誰かがこの sunlight となって声を上げる。今の日本社会がブランダイス判事の言葉から学ぶべきことは計り知れません。

著者の紹介

内藤陽介

翻訳者・英字紙The Japan Times元報道部長

京都大学法学部、大阪外国語大学(現・大阪大学)英語学科卒。外大時代に米国ウィスコンシン州立大に留学。ジャパンタイムズ記者として環境省・日銀・財務省・外務省・官邸などを担当後、ニュースデスクに。英文ニュースの経験は20年を超える。現在は翻訳を中心に、NHK英語語学番組のコンテンツ制作や他のメディアに執筆も行う。