【2025年度版】英検3級のレベルと合格までの勉強法、面接の対策

この記事では、英検3級合格のために必要な情報をまとめて紹介しています。最初に、レベルはどのくらいで合格点は何点か、合格するとどんなメリットがあるかといった英検そのものの解説や、試験⽇程などの情報を挙げてあります。次に、出題の傾向や特徴、効率的な勉強法、苦⼿とする⼈が多いリスニングの対策など、かなめとなる試験対策を説明します。最後に、試験当⽇の流れや具体的な問題例と解答のコツ、⾯接のポイントなどをまとめています。英検3級を受験する⽅、受験を検討している⽅は、ぜひ参考にしてください。

※本記事は、2025年6⽉時点の情報に基づいています。受験の際は、英検ウェブサイトで最新情報をご確認ください。

※本記事は、複数ある試験⽅式のうち、最も基本的な方式である「従来型」を前提に解説しています。試験⽅式の詳細は、「英検とは:概要と級別の勉強法・試験対策 試験⽅式について」をご参照ください。

※この記事で紹介されている一部の教材は、2024年の英検リニューアル後の試験形式には対応していません。リニューアル後の問題形式と対策については「英検合格ナビゲーター」をご覧ください。

目次

英検とは

英検とは、実⽤英語技能検定のことです。公益財団法⼈ ⽇本英語検定協会が主催し、⽂部科学省が後援しています。1級、準1級、2級、準2級プラス*1、準2級、3級、4級、5級の8つの級があり、年に3回実施されています*2。年間の総志願者数は420万⼈を超える、⽇本で最⼤規模の英語検定試験です。

*1 準2級プラスは2025年度6月より実施

*2 2025年度第1回検定より、2~5級に限って、同一検定回に同一級を2回受験することができるようになりました。日程や会場などの詳細については、こちらをご確認ください。

リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングという、英語の運⽤に不可⽋な4技能を堅実に測定する検定で、⻑年にわたる実施歴により、抜群の知名度と信頼を得ています。検定料は6,900円(3級の場合)で、試験会場も多く受験しやすいのが特⻑です。⼩学⽣から社会⼈まで幅広い年齢層を対象としているため、職歴や経験によって結果が左右されないよう設計されており、「誰でも受けられる」「英語⼒そのものを測る」検定という定評があります。

受験の資格・条件などはないので、8つの級のどれにチャレンジしてもかまいません。試験後に送付される成績表には、合否判定だけでなく、どのくらい合格ラインを上回ったか、あるいは下回ったかなどが⽰されることから、習熟度のチェックや学習モチベーションの維持にも活⽤できます。国際標準規格CEFRに対応した英検CSEスコアによって、⾃分のレベルをグローバルな視点で把握できることも⻑所です。

レベル

英検3級は中学卒業程度のレベルとされ、「⾝近な英語を理解し、また使⽤することができ る」とうたわれています。「基礎⼒の集⼤成の級」という位置づけなので、英検3級レベルの⼒が⾝についていなければ、今後準2級へとステップアップしていくことは難しいでしょう。中学⽣を中⼼に、幅広い層に受験されています。

受験する意義

中学⽣にとっては、中学卒業レベルである英検3級を持っていることは、標準的な英語⼒が⾝についていることを意味します。⽇頃の学習の成果や、英語がどれほど⾝についているかを、 合格という⽬に⾒える形で確認できるでしょう。また、学校のテストとは傾向が違う英検に向けて勉強することや、英検受験を実際に経験することは、⾼校⼊試への準備にもなります。

⾼校⽣や社会⼈にとっては、英検3級を受験することは、英語の基礎を確認するという意味を持ちます。英語に対する苦⼿意識が強い⼈の中には、中学英語の段階でつまずいたため、その後⼒を伸ばせずにいる⼈が少なくありません。そのような⼈には英検3級レベルに⼀度戻って、基礎を固めることをおすすめします。

試験内容

英検3級には、⼀次試験(筆記・リスニング)と⼆次試験(⾯接)があります。

一次試験

一次試験は、筆記試験とリスニングテストの2部構成です。

筆記試験は65分で、リーディング・ライティングの2技能が判定されます。

リスニングテストは約25分で、筆記試験に続いて実施されます。

解答形式は、ライティングのみ記述式で、それ以外はマーク式です。

問題の構成は下記のとおりです。

●筆記試験

| 測定技能 | 問題番号 | 問題形式 | 詳細 | 設問数 |

| リーディング | 1 | 短文の語句 空所補充 |

短文または会話文の空所に、文脈に合う適切な語句を補う。 | 15 |

| 2 | 会話文の文 空所補充 |

会話文の空所に適切な文や語句を補う。 | 5 | |

| 3 | 長文の内容 一致選択 |

パッセージ(長文)の内容に関する質問に答える。 | 10 | |

| ライティング | 4 | Eメール | Eメールを読み、返信を英文で書く。 | 1 |

| 5 | 英作文 | 質問に対する回答を英⽂で書く。 | 1 |

●リスニングテスト

| 測定技能 | 問題番号 | 問題形式 | 詳細 | 設問数 |

| リスニング | 第1部 | 会話の応答文選択 | イラストを見ながら会話を聞き、会話の最後の発話に対する応答として最も適切なものを補う。 (放送回数1回) |

10 |

| 第2部 | 会話の内容 一致選択 |

会話の内容に関する質問に答える。 (放送回数2回) |

10 | |

| 第3部 | 文の内容 一致選択 |

短いパッセージの内容に関する質問に答える。 (放送回数2回) |

10 |

英検3級では、家族、友達、学校、趣味、旅⾏、買い物、スポーツ、映画、⾳楽、⾷事、天気、道案内、⾃⼰紹介、休⽇の予定、近況報告、海外の⽂化、⼈物紹介、歴史などに関する話題が出題されます。

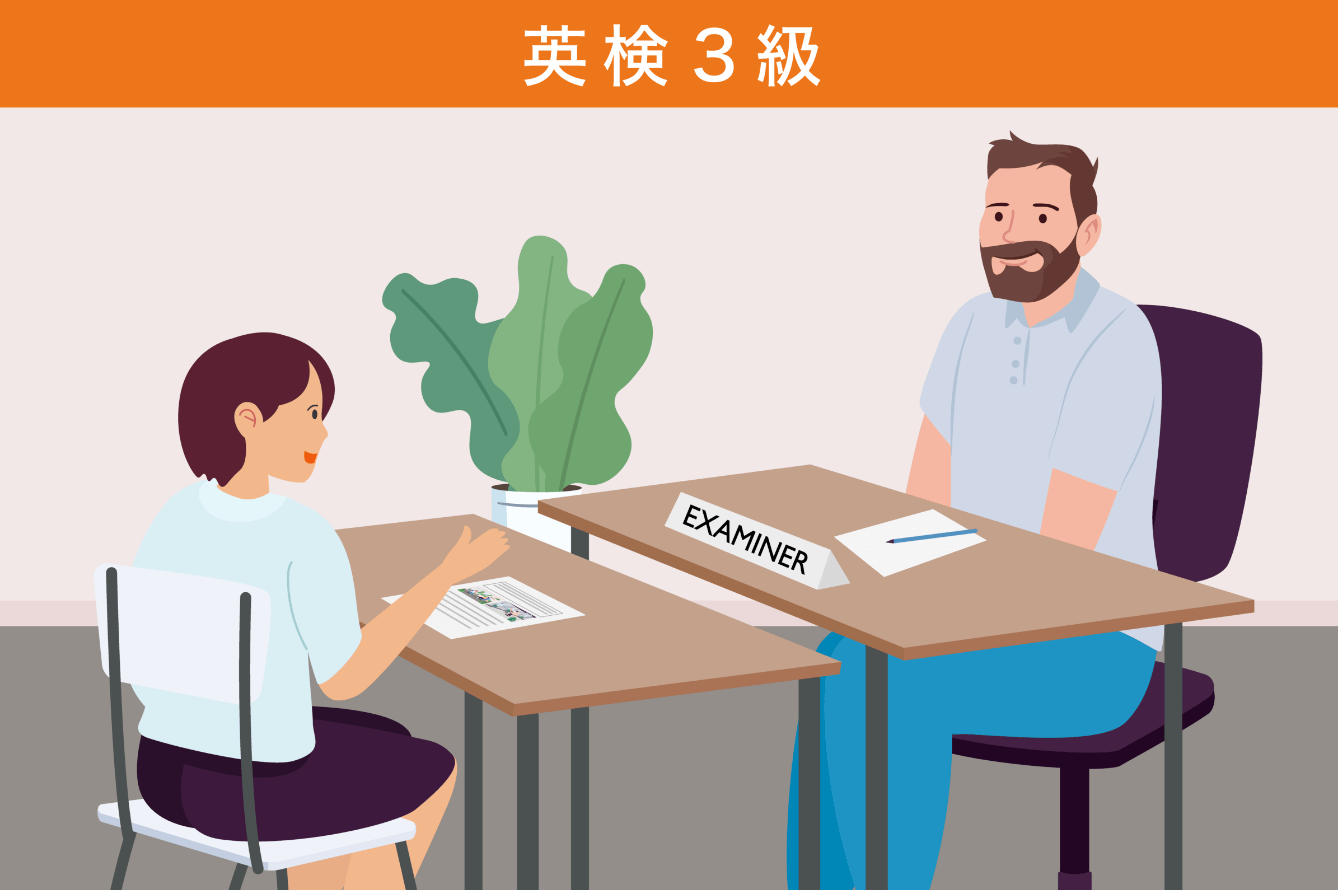

二次試験

⼆次試験は⾯接形式のスピーキングテストです。

⽇本⼈あるいはネイティブスピーカーの⾯接委員と1対1で約5分話します。

出題される問題は下記のとおりです。

| 測定技能 | 問題番号 | 問題形式 | 詳細 |

| スピーキング | 音読 | 30語程度のパッセージを読む。 | |

| No. 1 | パッセージについての質問 | 音読したパッセージの内容についての質問に答える。 | |

| No. 2, 3 | イラストについての質問 | イラスト中の人物の行動や物の状況を描写する。 | |

| No. 4, 5 | 受験者自身の意見などを問う質問 | 日常生活の身近な事柄についての質問に答える。 (カードのトピックに直接関連しない内容も含む) |

英検3級の⼆次試験では、⾝近なことに関する話題が主に出題されます。過去の出題例を挙げると、スマートフォン、ラジオを聴く、読書週間、冬のスポーツ、朝市、四季などです。

日程

英検3級は年に3回実施されます。実施⽉は下記のとおりです。

| 一次試験 | 二次試験 | |

| 第1回 | 6⽉ | 7⽉ |

| 第2回 | 10⽉ | 11⽉ |

| 第3回 | 1⽉ | 3⽉ |

個人受験は、下記の日程で実施されます。

●2025年度

| 受付期間 | 一次試験 | 二次試験 | |

| 第1回 | 3⽉24⽇〜5⽉7⽇* | 6⽉1⽇(⽇) | (A⽇程)7⽉6⽇(⽇) (B⽇程)7⽉13⽇(⽇) |

| 第2回 | 7⽉1⽇〜9⽉8⽇* | 10⽉5⽇(⽇) | (A⽇程)11⽉9⽇(⽇) (B⽇程)11⽉16⽇(日) |

| 第3回 | 10⽉31⽇〜12⽉15⽇* | 2026年1⽉25⽇(⽇) | (A⽇程)2026年3⽉1⽇(⽇) (B⽇程)2026年3⽉8⽇(⽇) |

* 受付期間はいずれもインターネット申し込みの場合です。コンビニ支払・郵便局ATM(Pay-easy)支払の場合の締切日は異なりますので、英検ウェブサイトの「2025年度 試験日程」をご確認ください。

⼆次試験にはA⽇程とB⽇程とがあり、英検2級の個⼈受験では、満21歳以上がA⽇程に、満20歳以下がB⽇程に割り振られます。

個⼈受験でも準会場(団体試験の会場)で受験できる場合があります。その場合は、上記の個⼈受験(本会場)の⽇程とは異なり複数の⽇程があります。詳しくは、英検ウェブサイトで最新情報をご確認ください。また、団体受験の受験⽇も、個⼈受験の⽇程と異なり複数ありますので、ご⾃⾝の所属する団体に問い合わせましょう。

過去問

英検3級の問題やレベルを確認するには、過去問を解いてみることが⼀番です。英検ウェブサイトにて、直近3回分の過去問が公開されています。過去問は、試験終了後1週間程度でアップロードされます。

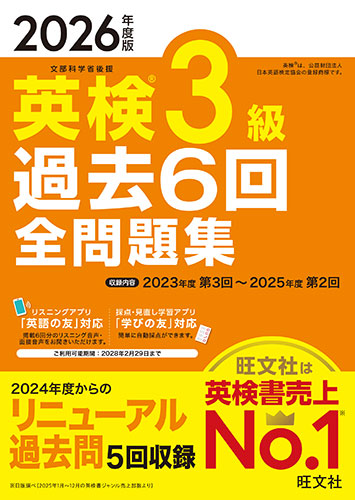

過去問で英検3級対策をするなら、6回分の過去問を収録し、⽇本語訳と丁寧な解説がついた『2026年度版 英検3級 過去6回全問題集』がおすすめです。

英検3級合格を⽬指すなら、まずは過去問から︕

まだ試験のことがよくわからない、という⼈は、まず試験の中⾝を知るために使ってください。ひととおり解くことで、⾃分が今どれくらいのレベルなのか、把握することもできます。そして、6回分収録されていますので、実⼒の伸びを確認したい、総仕上げとしたいなど、学習の進捗にあわせてさまざまな場⾯で利⽤することができます。

さらに、⼀次試験に合格したあとは、⼆次試験(⾯接)の対策もできます。問題・解答例・解説が掲載されていますので、ひととおり解いてみましょう。仕上げにWeb特典で⾯接の流れを把握すれば、対策は万全です。

⾳声は、旺⽂社リスニングアプリ「英語の友」で無料で聞くことができます(ただし、書籍に記載されたパスワードの⼊⼒が必要です)。

合格点・合格率

一次試験

一次試験の合否は、技能ごとに算出されたCSEスコアという指標をもとに判定されており、何問正解すれば合格かをはっきりと知ることができません。ただし⽇本英語検定協会は、「2016年度第1回では、各技能6割程度の正答率の受験者の多くが合格した」と発表しており、今後も6割程度の正答率が合格ラインだと予測されます。

CSEスコアでは、リーディング・リスニング・ライティングの技能ごとに550点満点とされており、合格基準スコアは3技能合計で1103点です。筆記試験のうち、英作⽂問題の2問はライティングとして550点満点で評価されるため、⼀次試験の中で⽐重は1/3とかなり⼤きくなります。例えば、リーディング・リスニングで満点を取っても、ライティングが0点だった場合、合計1100点となり、合格基準スコアに3点⾜りないことになります。つまり、⽇頃からどの技能もバランスよく⾼めておくことが、英検3級合格につながるのです。

二次試験

⼆次試験の合否もCSEスコアで判定されます。満点は550点で、合格基準スコアは353点です。応答内容、発⾳、語彙、⽂法、語法、情報量、アティチュード(積極的にコミュニケーションを図ろうとする意欲や態度)などが評価ポイントとなります。

合格までの道のり

受験級の確認

英検を受験する際には、まず、受験すべき級が本当に3級であるか、よく検討しましょう。英検は下の級から順に受験する必要はなく、初めて英検を受験する場合でも、英検3級から受験してかまいません。

英検ウェブサイトで過去問を眺め、⾃分の実⼒とかけ離れていないかどうかチェックしましょう。もし⻭が⽴たないと感じたら、より今の実⼒に近い級から受験し、ステップアップするというやり⽅もあります。

ケース別学習手順

英検3級にチャレンジする⽅のモデルケースを2つ想定しました。⾃分の実力に合わせて、学習⼿順・所要時間の⽬安にしてください。

※ここで紹介されている一部の教材は、2024年の英検リニューアル後の試験形式に対応していません。リニューアル後の問題形式と対策については「英検合格ナビゲーター」をご覧ください。

ケースA:英検3級レベルの学習をほぼ終えている場合

⾼校⽣、社会⼈など、すでに英検3級レベルの学習の⼤半を終えている場合、

・試験に慣れること

・苦⼿分野を補強すること

の2つが重要です。

英検対策書を使った学習手順の一例をご紹介します。

1. 過去問で問題演習

英検は試験形式が毎回⼀定の試験です。そのため、試験に慣れるだけでも、素早く解答し、正答率を上げることができます。『2026年度版 英検3級 過去6回全問題集』で過去問を解き、試験形式に慣れましょう。必ず時間を計り、どれくらいの速さで解答していけばよいか、よく確認しましょう。

2. 答え合わせと、苦⼿分野の発⾒

過去問を解き終わったら答え合わせをし、間違えた問題の解説をよく読みましょう。英検3級合格に必要な正答率は明らかにされていませんが、6割程度が合格ラインだと予測されます。⼤問ごとに正答率を算出し、正答率が6割を切った⼤問は、苦⼿な分野だと考えましょう。

3. 苦⼿分野の補強

苦⼿な分野があった場合には、『英検3級 総合対策教本』であてはまる章を学習しましょう。単熟語に不安があったら『英検3級 でる順パス単』を使⽤して、語彙⼒を補強しましょう。

4. 二次試験の問題演習

⼀次試験を突破したら、『2026年度版 英検3級 過去6回全問題集』で⼆次試験の過去問に挑戦しましょう。スマホなどで⾃分の解答を録⾳し、あとから⾃⼰評価するとよいでしょう。うまく答えられなかった問題は、解説をよく読み、解答例に使われている表現を覚えてしまいましょう。

ケースB:英検3レベルの学習が⾝についていない場合

中学1、2年⽣、しばらく英語に触れていなかった社会⼈など、英検過去問を眺めてみて「まだ習っていないことが多い」「知識不⾜だ」と感じる⽅は、まず英検3級に最低限必要な知識を固めていきましょう。

英検対策書を使った学習⼿順の⼀例をご紹介します。

1.文法を学ぶ

⽂法は英語を学ぶ基礎になります。『英検3級 総合対策教本』の第1章で、英検3級によくでる⽂法事項を学びましょう。

2. 重要単語を覚える

単語集『英検3級 でる順パス単』のでる度A(常にでる基本単語)の300語をまず覚えましょう。この単語集はでる順に掲載されており、効率よく学習できます。でる度Aには4級レベルの単語も含まれているので、おさらいにもなります。

ここまで終えたら、ケースAの学習⼿順に進みましょう。

合格に必要な学習時間

上記の⼿順で学習をすすめた場合、どれくらいの学習時間が必要か、⼀例を⽰しました。

ケースA

1. 過去問で問題演習︓過去問6回分と英作⽂2問の演習で7時間

2. 答え合わせと、苦⼿分野の発⾒︓過去問6回分の答え合わせと丁寧な復習で5時間

3. 苦⼿分野の補強︓苦⼿分野1つにつき1時間

4. ⼆次試験の問題演習︓過去問6回分の演習と丁寧な復習で3時間

苦⼿分野の数によりますが、18時間程度を⾒込むとよいでしょう。

ケースB

1. ⽂法を学ぶ︓未習⽂法を学ぶのに3時間

2. 重要単語を覚える︓でる度Aを覚えるのに4時間

+ケースAの学習時間

未習分野の量によりますが、25時間程度を⾒込むとよいでしょう。

もちろん個⼈差もありますし、単語や英作⽂のように⼀度やっただけでは定着せず、時間のかかる項⽬もありますので、上記の時間はあくまで⽬安です。⽇頃、学校で英語の授業を受けている⽅は、その分、英語⼒が⽇々⾼まっているはずですので、個⼈学習にここまでの時間は必要ないかもしれません。逆に、社会⼈などで独学されている⽅は、⼗分な学習時間を確保できるよう、しっかり計画を⽴てることが⼤切です。

勉強法

単語

英検3級によくでる単語は、⾝近な話題で使われるものが中⼼で、中学校2〜3年の教科書に出てくるレベルです。

筆記⼤問1の15問中最初の7問程度が、単語の知識を問う問題となっています。出題されるのは名詞・動詞・形容詞が中⼼で、それぞれ2〜3題出題されるケースが多くなっています。副詞や前置詞などが出題されることもあります。

⼤問1によくでる単語を例に挙げると、stamp(切⼿)、invite(〜を招待する)、delicious(おいしい)などです。

旺⽂社リスニングアプリ「英語の友」を使えば、『英検3級 でる順パス単』の⾳声をダウンロードすることができます。収録された⾒出し語のリストを⾒ながら発⾳を確認できるので、英検3級レベルの単語を、効率的に⽿で覚えられます。

参考書

おすすめの参考書は、『英検3級 でる順パス単』です。過去の英検問題を分析し、よく出題される単語を「でる順」に掲載した、リスト型単語集です。

勉強法

英検3級レベルの単語を学習するには、教科書や問題集で⽬にした単語をがっちり覚えるのが基本です。ただ意味を覚えるだけでなく、その単語が名詞か形容詞か、といった品詞の違いも意識しましょう。動詞であれば、⽬的語を必要としない⾃動詞か、それとも⽬的語を必要とする他動詞かということにも注意が必要です。これらの知識は英作⽂に当たっても役⽴ちます。

語彙⼒を効率よく上げるには、単語集『英検3級 でる順パス単』がおすすめです。単語集は、「覚えている」「覚えていない」を仕分けるチェックリストととらえましょう。単語の暗記はあと回しにして、載っている単語を覚えているか覚えていないかだけで、⽚っ端から短時間で仕分けていくのです。単語集の⾒出し語にはチェックボックスがありますから、「覚えていない語にチェックを⼊れる」とルールを決めて(逆に覚えている語にチェックを⼊れてもかまいません)、チェックを⼊れていきましょう。すべての⾒出し語の仕分けが終わったら、それから暗記に移ります。この勉強⽅法の利点は、すでに覚えている語に時間を奪われず、覚えていない語だけに集中できることです。勉強時間は有限ですから、できるだけ効率よく集中できる状況を作りましょう。

単語を覚える際には、単語の⾳を聞く、実際に発⾳してみる、スペルを書いてみるなど、単語集を読むだけでなく、聞く・話す・書くなど、すべての技能を総動員することが⼤事です。英検3級で⻑⽂読解が難しいと感じる場合には、単語⼒がそもそも⾜りていないということがあります。その場合は、『英検3級 でる順パス単』を繰り返し使って、まず単語⼒を上げましょう。

『英検3級 でる順パス単』は、末尾についている別冊を使って、⾃分だけの単語帳を作ることができます。旺⽂社リスニングアプリ「英語の友」を使えば、無料で聞くこともできます。しかも、アプリの機能「単語モード」を使えば、⾒出し語の⾳声を聞きながらチェックを⼊れて、「覚えている」「覚えていない」をアプリ上で仕分けることができます。『英検3級 でる順パス単』で学習している⽅は、ぜひアプリもフル活⽤してください!

また、スペルを書いて単語を覚えたい⽅は『英検3級 でる順パス単 書き覚えノート』がおすすめです。『英検3級 でる順パス単』に収録された語を書き込んでいける教材です。

英検準3級の単語について、さらに詳しく知りたい⽅は、「英検3級英単語のレベルと単語⼒テスト」をご覧ください。

熟語

英検3級の熟語は、⽇常⽣活でよく使われるものが多く、中学校2〜3年の教科書に出てくるレベルです。

英検3級で熟語の知識を問う問題は、筆記⼤問1の15問中5問程度とそれなりの分量があります。⻑⽂読解やリスニングでも、熟語が解答のカギとなることがあるので、念⼊りに勉強しておきましょう。

⼤問1によくでる熟語を例に挙げると、a pair of(1組の〜)、be interested in(〜に興味がある)、have a chance to do(〜する機会がある)などです。

旺⽂社リスニングアプリ「英語の友」を使えば、『英検3級 でる順パス単』の⾳声をダウンロードすることができます。収録された⾒出し語のリストを⾒ながら発⾳を確認できるので、英検3級レベルの熟語を、効率的に⽿で覚えられます。

参考書

おすすめの参考書は、単語集『英検3級 でる順パス単』です。過去の英検問題を分析し、よく出題される重要熟語200語と、差がつく応⽤熟語200語の計400語を掲載しています。黙々と暗記するのが苦⼿という⽅には、『英検3級 ⽂で覚える単熟語』がおすすめです。⽂脈の中で単語・熟語が⾝につきます。

勉強法

単語と同じく、覚えていない熟語と出会うたびにひとつひとつ覚えていくのもよい学習法ですが、やはり『英検3級 でる順パス単』を使った学習が効率的です。詳しくは、単語の項をご参照ください。『英検3級 ⽂で覚える単熟語』では付属のダウンロード⾳声や旺⽂社リスニングアプリ「英語の友」を使って、リスニング⼒を鍛えながら覚えることもできます。

熟語を学習する上で特に重要なのは、熟語をひとまとまりで覚えることです。例えば、throw away(〜を捨てる)を、「throwは『投げる』、awayは『あちらへ』」などと、バラバラ に覚えたりしていませんか︖ これでは、緊張している本番のリスニングなどで出題された場合、混乱して間違ってしまいます。「throw awayで『捨てる』」とピンとくるよう、ひとまとまりで頭に⼊れましょう。フレーズや短⽂の⽤例ごと覚えてしまうのもよい⽅法です。

英文法

英検3級では、中学で習うレベルの⽂法・構⽂が出題されます。

筆記⼤問1では、⽂法そのものの知識を問う問題が3問程度出題されています。出題頻度が⾼いものは、時の表し⽅(過去、未来、現在完了など)、疑問⽂の作り⽅、受動態、⽐較、現在分詞、動名詞、to不定詞、関係代名詞などです。また、⾃分で⽂を作り出さなくてはならないライティングやスピーキングでも、⽂法の知識が求められます。

参考書

おすすめの参考書は『英検3級 総合対策教本』です。各問題形式の解説に⼊る前に、⽂法項⽬が詳細に解説されています。英検3級合格に必要な範囲のみを解説しているので読みやすく、効率的に学習できます。

勉強法

3級で新たに学ぶ⽂法項⽬は、現在完了、受動態、現在分詞、過去分詞、関係代名詞などです。と⾔われてピンと来ないものはありませんか︖ 習っていない⽂法や忘れてしまった⽂法は、中学の教科書や、中学の⽂法が解説されている参考書で確認しましょう。⽂法問題や読解問題を解いてみて、⾃分が知らない・覚えていない⽂法事項を洗い出すのもよい⽅法です。参考書・⽂法書などで読んで、その⽂法の意味やルールを理解したら、「この⽂法を使えば、どんな表現ができるのだろう」と考えてみましょう。その習慣が、ライティングやスピーキングのときに役⽴ちます。

また、リーディングやリスニングの学習をする際にも、フィーリングで理解するのではなく、英⽂を⽂法的に理解する習慣をつけるとよいでしょう。英検3級レベルでは、⻑⽂もまだ分量がそれほどないので、フィーリングや単語⼒で解けてしまうこともしばしばです。しかし、そのような読み⽅では、英検準2級レベル以上になると読めなくなってしまいます。今の段階から、⽂法を意識して確実に読むよう⼼がけましょう。その積み重ねで、⽂法が⾃然と⾝についていきます。

長文読解

英検3級の⻑⽂読解では、⾝近なことに関する⽂章を理解することができるレベルが求められます。

⻑⽂読解は、⼀次試験・筆記の⼤問3で出題されます。⼤問3は、A、B、Cの3つに分かれています。

| 問題 | 長文の種類 | 語数の目安 | 設問数 |

| A | 掲示 | 100語程度 | 2 |

| B | Eメールまたは手紙文 | 260語程度 | 3 |

| C | 説明文 | 260語程度 | 5 |

合計600語程度を、できれば20分ほどで解きたいところです。

Aの掲示は、学内イベントの案内、レストランなどの求⼈広告など、幅広い内容となっています。

BのEメールまたは手紙文は、友だちや親せき宛のものが多く、話題はホームステイ、旅⾏、学校⽣活、趣味など、⾝近なものがよく⾒られます。

Cの説明⽂は、⼈物の業績や⽣い⽴ち、動物の⽣態、場所や観光地の案内などが多くなっています。

参考書

長⽂読解を基礎から学びたい⽅には『英検3級 総合対策教本』がおすすめです。⻑⽂の構成や読み⽅のコツなど、短時間で正確に⽂脈を把握する⽅法を指導しています。

勉強法

3級の⻑⽂読解で⼤事なことは、時間内に読み切ることです。そのためには英語を返し読みせず、語順どおり左から右へと読み進めていきましょう。英⽂を⼩さなまとまりごとに、⽂頭から順に読み下すのです。「それでは理解できない」という⼈は、始めは1段落だけを、まとまりごとにスラッシュを引きながら読んでみましょう。そして次第に量を増やしていけば、最終的にはまとまった分量を、スラッシュを引かなくても読めるようになります。

例:

Our teacher told us / to keep a diary / in English / during the summer vacation.「先生は言った」→「日記をつけるように」→「英語で」→「夏休みの間」という流れで理解する。

(『英検3級 総合対策教本』より)

⻑⽂のタイプによって、⽂章構造や性質を知っておくのも役に⽴ちます。

Aの掲⽰は、必要な情報が⼀⽬でとらえられるように、箇条書きでまとめられていることに着⽬しましょう。

BのEメールや手紙文では、まず宛名と差出⼈を把握し、登場⼈物を整理しながら読み解くことが⼤事です。

Cの説明⽂は複数の段落で構成されています。例えば5段落構成の場合、次のような展開になることがほとんどです。

| ①序論 | 話題の紹介 | 第1段落 |

| ②本論 | 話題に関する具体的な情報 | 第2~4段落 |

| ③結論 | 話題のまとめ | 第5段落 |

それぞれの段落の冒頭にはトピック・センテンスと呼ばれる、その段落で伝えたい内容が端的に表された⽂があります。段落の最初の⽂を読むことにより、だいたいの内容が把握できることを知っておきましょう。

⽇頃から、⻑⽂のこれらの特徴を意識しながら、問題演習をするようにしましょう。

また、⻑⽂読解問題を解いた後は、単語の意味を頭に⼊れた上で、英⽂を⾳読するようにしましょう。英語に慣れて語順どおりに頭に⼊ってくるようになりますし、スピーキングの練習にも役⽴ちます。

ライティング

英検3級のライティングでは、⾝近なことについて書くことができるレベルが求められます。

ライティングは、⼀次試験・筆記に2題出題されます。1題目は「Eメール」です。提示された英文のEメールを読み、要件を満たす返信を書きます。示されるEメールは40語程度で、内容は友人などからの日常的な手紙です。タスク(要件)は以下の2点です。

- 相手からの2つの質問に対する答えを含める。

- 語数の目安は15〜25語。

2題目は「英作文」です。「あなたの好きな季節は何ですか︖」など、⽇常⽣活に関連した⾝近な話題についての質問(QUESTION)が問題冊子に英語で書かれているので、答える文章を作成します。要件は以下の2点です。

- QUESTIONの答えとなる⾃分の意⾒と、その理由2つを書く。

- 語数の目安は25〜35語。

参考書

ライティングを基礎から学びたい⽅には『英検3級 総合対策教本』がおすすめです。問題演習には、ライティングに新しく加わったEメール問題が合計4問収録されている『英検3級 予想問題ドリル』がおすすめです。

勉強法

ライティングというと、「何から⼿をつけていいのかわからない」という⼈がいます。そういう⼈は、英語の⽂の構造をまず理解しましょう。英語の⽂は、[主語][動詞][その他の要素]という順序になるのが原則です。それから、教科書などに載っている文例をできるだけ覚えましょう。声に出して読みあげたり、書き写してみたりと、五感を刺激しながら「口で覚えてしまう」と、スピーキングのときにも役立ちます。最後に、その文例の[動詞]や[その他の要素]を、自分の言ってみたい単語に置き換えてみましょう。これがもっとも基本的な、英作文のトレーニングです。

1題目の「Eメール」に関しては、実際に英語でのメッセージをやり取りしてみる練習が効果的です。クラスメートと英語でメールを送り合ってみたり、SNSやAIなどを使ったりするのもよいでしょう。自分一人で練習するならば、「何が楽しかったですか」「どこに行きましたか」などの質問と、それに対する「~を楽しみました」「~に行きました」という答えのセットを作ってみたり、読みあげたりする訓練を積むとよいでしょう。

2題目の「英作文」に関しては、⽂章の構成を基本パターン化し、練習を重ねる⼿も有効です。「⾃分の考えとその理由2つ」を作⽂するので、構成の基本パターンは以下のようになります。

| ①⾃分の考えを書く。 | (例)I want to [動詞の原形]. (私は〜がしたい。) |

| ②1つめの理由を書く。 | First, 〜.(第⼀に〜。) |

| ③2つめの理由を書く。 | Second, 〜.(第⼆に〜。) |

⾃分の考えを述べる表現も、いくつか覚えておきましょう。My favorite 〜 is …(私がいちばん好きな〜は…です。)、I am interested in 〜.(私は〜に興味があります)などが便利です。

ライティングに当たっては、⽂頭や固有名詞は⼤⽂字で書き始める、複数形は名詞の末尾にsをつける、⽂末にはピリオドを書く、などのルールを守りましょう。こういったことは、⽇頃から注意して習慣づけておかないと、本番の試験でミスをしてしまいます。

英検3級のライティングについて、さらに詳しく知りたい⽅は、「英検3級ライティングの問題と解答のコツ・ノウハウ」をご覧ください。

リスニング

英検3級のリスニングでは、⾝近なことに関する内容を聞いて理解できるレベルが求められます。

リスニングテストには、第1部、第2部、第3部があります。

第1部・第2部では、友だち同⼠、親と⼦、店員と客など、男⼥2⼈の会話が読み上げられます。内容は家庭⽣活や学校⽣活など、⽇常的な話題が多くなっています。

第3部では、35語程度の⽂章が読みあげられます。⽇常的な話題に加え、公共の場における案内放送なども出題されます。

第1部では1回のみ放送されますが、第2部・第3部では2回放送されます。読まれるスピードもゆっくりですから、落ち着いて取り組みましょう。

実際に⾳声を聞いてみて、英語が読み上げられるスピードを確認しましょう。

(『英検3級 予想問題ドリル』より)

参考書

リスニングを基礎から学びたい⽅は『英検3級 総合対策教本』がおすすめです。⽂や⽂脈に応じて変化する発⾳の特徴を、実例と⾳声で解説しています。

勉強法

リスニング対策は⼀にも⼆にも、英語特有のリズムやイントネーションに慣れることです。過去問や問題集を使い、リスニング問題の⾳声を繰り返し聞きましょう。⽿に聞こえてくる響きをまねして、⾃分で⾔ってみるという⼿もあります。同じように聞こえる⾳声であっても⾃分が発⾳してみると、その⾳を出しているときの⼝の形や⾆の位置の違いが実感でき、⾳の違いが認識できるようになるものです。英語のスペルと⾳声が⼀致しないという⼈はリスニング問題の⾳声を、本に載っている放送⽂を⾒ながら何度も聞き、いっしょに⾳読して体になじませましょう。

また、英検3級のリスニング問題は3分の2が対話形式で、会話表現の知識を問う問題が多く出されます。ですから、その対策が必要です。会話表現の難しい点は、⽂字通りの意味とは違うニュアンスが定着していたり、スペルとはかけ離れた発⾳だったりすることです。例えば、 Guess what? は、guess(推測する)ともwhat(何)とも違う「ねえねえ、聞いて︕」と いう意味ですし、許可を求める表現 Can I 〜?(〜してもいいですか︖)は、キャナイと聞こえます。英検3級のリスニング問題で⾼得点をあげるには、会話表現をなるべく多く、意味だけでなく響きも覚えておきましょう。『英検3級 でる順パス単』は、「会話表現編」も収録されている上、旺⽂社リスニングアプリ「英語の友」で⾳声を無料ダウンロードできるので、リスニング対策におすすめです。

英検3級のリスニングテストが求めているのは、1語1句を完全に聞き取る能⼒ではありません。聞こえた⾳声から、会話や英⽂の⼤意をつかむ能⼒です。ですから「聞き取れない︕」と感じても、あわてる必要はありません。特に第2部と第3部は2回放送されるので、1回⽬でおおよその内容と質問を理解し、2回⽬は質問に関係がある部分に集中して聞きとるよう、ふだんから練習しておきましょう。

旺⽂社リスニングアプリ「英語の友」を使えば、『英検3級 予想問題ドリル』や『英検3級 でる順 合格問題集』などの⾳声を、スマホでいつでも気軽に聞くことができます。繰り返し聞いて、リスニング⼒を⽇々鍛えましょう︕

英検3級のリスニングについて、さらに詳しく知りたい⽅は、「英検3級リスニングの問題と解答のコツ」をご覧ください。

スピーキング(二次試験・面接)

英検3級のスピーキングでは、⾝近なことについてやりとりすることができるレベルが求められます。

スピーキングテストは、⼆次試験において⾯接形式で⾏われます。

まず問題カードに記載されたパッセージの⾳読を求められ、それからそのパッセージに関わる質問をされます。その後、イラスト中の⼈物の⾏動や、物の状況を描写する問題が出されます。最後に、⽇常⽣活の⾝近な事柄について、⾃分の意⾒を聞かれます。

過去の出題例は、携帯電話、ラジオを聴く、読書週間、冬のスポーツ、朝市、四季などです。

早く話す必要はありません。⾯接委員にしっかりと聞き取ってもらえるように、はきはきと話すことが⼤事です。

参考書

⾯接の流れをあらかじめ知っておけば、不安も解消︕ 7セットの練習問題に加え、⾯接をリアルに体験できる動画の付いた『7⽇でできる︕ 英検3級 ⼆次試験・⾯接 完全予想問題』がおすすめです。

勉強法

⾯接の評価には、アティチュード(態度)という項⽬があり、積極的にコミュニケーションを取ろうとする意欲を⽰すことが⼤事です。具体的には、⼊退室のあいさつや、アイコンタクト、⼤きな聞き取りやすい声、黙り込まない、などです。問題演習をする際には、頭の中で答えを思い浮かべて済ますのではなく、⾯接の場⾯を想定した上で、しっかりと声に出して練習しましょう。このような実演を重ねることで、明瞭な発声やアイコンタクトが⾝につき、本番でも⾏えるようになります。

英検3級の受験者には、英語での⾯接試験は初めてという⼈も多いでしょう。緊張のあまり実⼒を発揮できないことのないよう、できれば予⾏演習をしておきましょう。学校の先⽣や英語の得意な友⼈に⾯接委員の役をしてもらい、本番のつもりで練習するのです。パッセージ⾳読の素材には、本番同様、初めて⾒る英⽂を使い、未知の単語があっても発⾳を推測して読み通しましょう。このような実演を⼀度でもしておくと、当⽇はかなり落ち着いて臨めるはずです。

ふだん英語を発⾳することに慣れていない⼈は、⾯接当⽇まで毎⽇、少しでも英語を発⾳するようにしましょう。なじみのある参考書の英⽂を⾳読するだけでもトレーニングになります。できれば⾃⼰流の発⾳ではなく、⾳声のついた素材を⽤いて、ネイティブスピーカーの発⾳のまねをするようにしましょう。

当日は、氏名の確認なども英語で行われます。May I have your name?(あなたのお名前は?)など、面接委員が言うであろう表現をチェックしておきましょう。聞き取れなかった場合に備えて、Pardon?(何ですって?)も覚えておくと安心できます。

問題演習には『7⽇でできる︕ 英検3級 ⼆次試験・⾯接 完全予想問題』がおすすめです。当⽇、⾯接委員と交わすやりとりを記録した「⾯接の流れ」「出題内容」のページや、⾯接をリアルに体験できる動画もついています。7回分の予想問題が収められているので、こなしているうちに出題パターンもつかめてくるでしょう。

英検3級の⼆次試験・⾯接について、さらに詳しく知りたい⽅は、「英検3級面接の内容と流れ・合格のコツ・使えるフレーズ」をご覧ください。

過去問・予想問題

実際に試験を受けてみたら、時間が⾶ぶように過ぎてしまい、最後の問題までたどり着かなかった―そんな経験をしたことはありませんか︖ ほんの少し答えを悩んだつもりでも、驚くほど時間が経ってしまっていることもあります。試験当⽇、こんな失敗をしないためには、普段から実際の試験と同じ分量の問題を時間内に解くトレーニングをしておくことが⼤事です。過去問や予想問題はこのトレーニングに最適な素材です。

参考書

『2026年度版 英検3級 過去6回全問題集』には、6回分の過去問が丁寧な解説と共に収められています。

⼀次試験直前の総仕上げには、2024年度検定から実施の新形式に対応している『英検3級 予想問題ドリル』がおすすめです。ライティングに新しく加わった「Eメール」問題が4回分、収録されています。

勉強法

過去問や予想問題を解くときには、下記の「試験当⽇の試験対策/⼀次試験」の問題ごとの時間配分を参考に、各⼤問にどれくらいの時間をかけるか、決めておきましょう。⼤問がひとつ終わるごとに時計を⾒て、時間どおりに進められているか確認しながら解き進めることが⼤事です。わからない問題に時間を割きすぎては、時間内に解き終わることはできません。マーク式の部分であれば、あとで時間が余ったときに⾒直せるように問題冊⼦に印をつけた上で、マークシートには勘で答えを記⼊してしまいましょう。このように本番の試験と同じ気持ちで、過去問・予想問題に取り組むことが⼤事です。

答え合わせが終わったら、⼤問ごとに正解率が何パーセントであったのか、算出しましょう。合否判定はCSEスコアで⾏われるため、何問正解したら合格なのかははっきりしませんが、およその合格ラインは6割程度と予測されます。もし正解率が6割を切る⼤問があったら、それは苦⼿な⼤問ですから、⼊念に復習しましょう。『英検3級 総合対策教本』で苦⼿な⼤問の解説を読み、基礎知識をしっかりと固めるのもおすすめです。

英検の過去問がスマホで解けるwebサービス︕

英検3級の過去問をオンラインで学習できるサービス(有料、一部無料)。2024年度のリニューアル形式を含む、過去9回分の一次試験・二次試験の過去問を収録。「でる順」や「難易度順」で、過去問を並び替えられるので、弱点分野を徹底的に対策できます。すべての問題に詳しい解説が付属し、解答・訳・英文スクリプトなどとともに、ワンタップで確認できるので、場所や時間を選ばず学習できます。解答入力やリスニングテストの音声再生、採点、間違えた問題の見直しまで、スマホひとつでできるので効率的。ひとりでは対策が難しい二次試験も、自身の解答と模範解答例とを聞き比べて学習できます。

「時間がない」「効率的に学習したい」「やる気がでない、続かない」と感じる方にオススメ。まずは無料でお試しください(初回ログインから24時間は、すべての有料コンテンツを無料でトライアルできます)!

※ご利用には「旺文社まなびID(無料)」への登録が必要になります。

試験当日の試験対策

試験会場に⾃動⾞やバイクで⾏くことは禁⽌されています。必ず、電⾞やバスなどの公共交通機関を利⽤して会場に向かってください。会場には早めに着き、トイレも済ませ、愛⽤の参考書で最終確認をしながらリラックスして試験開始を待ちましょう。

⼀次試験(筆記・リスニング)

⼀次試験は、筆記試験、リスニングテストの順で⾏われます。筆記試験開始前に、リスニングテストの⾳量チェックが⾏われます。リスニングテストの直前には⾳量チェックは⾏われませんので、⾳量が⼩さいなど聞こえづらい場合は、必ずこのタイミングで試験監督者に申し出るようにしましょう。

筆記試験は65分です。⼤問ごとの⽬標解答時間は下記のとおりです。

| 問題番号 | 問題形式 | 詳細 | 設問数 | 目標解答時間 |

| 1 | 短⽂の語句 空所補充 |

短⽂または会話⽂の空所に、⽂脈に合う適切な語句を補う。 | 15 | 10分 |

| 2 | 会話⽂の⽂ 空所補充 |

会話⽂の空所に適切な⽂や語句を補う。 | 5 | 5分 |

| 3 | ⻑⽂の内容 ⼀致選択 |

パッセージ(⻑⽂)の内容に関する質問に答える。 | 7 | 20分 |

| 4 | Eメール | Eメールを読み、返信を英文で書く。 | 1 | 15分 |

| 5 | 英作文 | 質問に対する回答を英⽂で書く。 | 1 | 15分 |

時折、時計を⾒て、進み具合を確認しましょう。試験には腕時計の携帯が許可されています(ただし、Apple Watchなどのウェアラブル端末の携帯は禁⽌されています)。

筆記 大問1:短文の語句空所補充

短⽂あるいは会話⽂の空所に、⽂脈に合う適切な語句を4つの選択肢から選ぶ問題です。15問のうち、7問程度が単語、5問程度が熟語、3問程度が⽂法を問う問題です。

例題:

空所にあてはまる語を選びなさい。Jack has no money because somebody stole his ( ) on the bus.

1 purpose 2 wallet 3 eye 4 chance

(『英検3級 予想問題ドリル』より)

答え:2

合格ラインの⽬安は、15問中9問正解です。空所の前後だけでなく、⽂全体を読み、正しく⽂脈を把握した上で解答しましょう。答えがわからない場合は、消去法を使って正解率を上げていきましょう。⼤問1は、悩んでも答えがひらめくことはほとんどないので、わからない問題は早々に⾒切りをつけて、⻑⽂読解に⼗分な時間を取るのが得策です。

⼤問1に限りませんが、わからない問題でも解答欄には答えをどれか記⼊しておきましょう。「ライティングまで終わったら、⼤問1に戻ってマークすればいいや」と思っていても、実際には時間切れでマークができないこともありますから、ご注意を。

筆記 ⼤問2︓会話⽂の⽂空所補充

会話⽂の空所に、⽂脈に合う適切な⽂や語句を、4つの選択肢から選ぶ問題で、設問数は5問です。

例題:

空所にあてはまる文を選びなさい。Boy 1: I don’t think I can play soccer with you after school.

Boy 2: ( ) You love soccer.

Boy 1: Well, my mother has been sick since last week.1 What’s wrong?

2 When did you go?

3 How long is it?

4 Who was it?(『英検3級 予想問題ドリル』より)

答え:1

合格ラインの⽬安は、5問中3問正解です。空所部分を念頭に置きながら、会話の状況と話の展開に注意して会話全体を読みましょう。提案を表す How about 〜? や、依頼を表す Can you 〜? など、定型的な会話表現が多く問われます。

筆記 ⼤問3︓⻑⽂の内容一致選択

⻑⽂について、内容に関する質問に答える問題です。英⽂は、A、B、Cの3つ出題されます。 Aは100語程度の掲⽰で設問数は2問、Bは260語程度の⼿紙⽂またはEメールで設問数は3問、Cは260語程度の説明⽂で設問数は5問です。

例題:

英⽂を読み、質問に対する答えとして最も適切なものを選びなさい。The Olympic Games

The Olympic Games are a big, international sports event held every four years. Many athletes* from all over the world come to the Olympics to compete* with other great athletes.

The Olympic Games have a long history. Many people believe they started in Greece, in a city called Olympia, more than 2,500 years ago. The ancient* Olympics were very different from the ones today. At first, only men who were not married could take part. In 1896, it became an international event for the first time. In 1924, the first Winter Olympics was held.(以下略)* athlete:選手

* compete:競う

* ancient:古代のWhat happened in 1896?

1 The Olympic Games became an international event.

2 The number of the countries in the Olympic was the highest.

3 The first Olympics was held in Greece.

4 The Olympics was not held in that year.(『英検3級 予想問題ドリル』より抜粋)

答え:1

合格ラインの⽬安は、10問中6問正解です。最初に設問を読んで、何についての⽂なのか、解答に必要な情報は何なのかを絞り込んでから読むとよいでしょう。数字に関する問いでは本⽂中に数字を探し、その前後を読むことで正答できることもあります。

筆記 大問4︓Eメール

提示されたEメールを読み、返事を書きます。相手からのEメールの内容に対応した返信となっていることと、相手から問われた2点についての回答が含まれていることが要件です。

例題︓

● あなたは,外国人の友達(Burton)から以下のEメールを受け取りました。Eメールを読み,それに対する返信メールを, に英文で書きなさい。

● あなたが書く返信メールの中で,友達(Burton)からの2つの質問(下線部)に対応する内容を,あなた自身で自由に考えて答えなさい。

● あなたが書く返信メールの中で に書く英文の語数の目安は,15語〜25語です。

● 解答が友達(Burton)のEメールに対応していないと判断された場合は,0点と採点されることがあります。友達(Burton)のEメールの内容をよく読んでから答えてください。Hi!

Thanks for your e-mail.

I heard that you went on a picnic last weekend. Tell me more about it. Who did you go with? And what did you eat for lunch?Your friend,

BurtonHi, Burton!

Thank you for your e-mail.

解答欄に記入しなさい。

Best wishes,

解答例:

I went on a picnic with my family. We went to a lake and enjoyed fishing. We ate some sandwiches for lunch.(「英検合格ナビゲーター」より引用)

Eメールは、以下の3つの観点で採点されます。

| ①内容 | ・問題文の指示に不足なく答えられているか ・受け取ったEメールに対する返信として適切な内容か |

| ②語彙 | 課題にふさわしい語彙を正しく使えているか |

| ③⽂法 | ⽂構造のバリエーションやそれらを正しく使えているか |

筆記 大問5︓英作文

QUESTIONを与えられ、それについての答え(⾃分の考え)と、そう思う理由を2つ、25〜35語の英⽂で書きます。

例題:

●あなたは,外国人の友達から以下のQUESTIONをされました。

●QUESTIONについて,あなたの考えとその理由を2つ英文で書きなさい。

●語数の目安は25語~35語です。

●解答がQUESTIONに対応していないと判断された場合は,0点と採点されることがあります。QUESTIONをよく読んでから答えてください。QUESTION

What do you want to do in the future?解答例:

I want to work as a doctor because my father is a doctor and I respect him. Also, I want to help a lot of sick people in the future.(『英検3級 予想問題ドリル』より)

英作文は、下記の4つの観点から採点されます。

| ①内容 | 課題で求められている内容(意⾒とそれに沿った理由2つ)が含まれているかどうか |

| ②構成 | 英⽂の構成や流れがわかりやすく論理的であるか |

| ③語彙 | 課題にふさわしい語彙を正しく使えているか |

| ④⽂法 | ⽂構造のバリエーションやそれらを正しく使えているか |

なお、ライティングにおいて、解答がEメール/QUESTIONへの答えになっていない場合や、内容が⽭盾している場合は、正しい英⽂を書いたとしても0点や減点になる恐れがあるので、気をつけましょう。スコアは9点満点です。合格ラインは、6点程度だと思われます。

英検3級のライティングについて、さらに詳しく知りたい⽅は、「英検3級ライティングの問題と解答のコツ・ノウハウ」をご覧ください。

筆記試験が終わると、続けてリスニングテストが⾏われます。

| 問題番号 | 問題形式 | 詳細 | 設問数 | 放送回数 |

| 第1部 | 会話の応答⽂選択 | イラストを⾒ながら会話を聞き、会話の最後の発話に対する応答として最も適切なものを補う。 | 10 | 1回 |

| 第2部 | 会話の内容⼀致選択 | 会話の内容に関する質問に答える。 | 10 | 2回 |

| 第3部 | ⽂の内容⼀致選択 | 短いパッセージの内容に関する質問に答える。 | 10 | 2回 |

問題⽂は、第1部では1回しか放送されません。第2・3部では2回放送されます。解答時間は、設問ごとに10秒間です。

リスニング Part 1︓会話の応答⽂選択

問題冊⼦に印刷されているイラストを参考にしながら、男⼥2⼈の対話を聞き、その最後の発話に対する応答としてふさわしいせりふを、選択肢3つの中から選ぶ問題です。10題出題され、会話と選択肢は1度しか放送されません。選択肢は問題冊⼦には印刷されておらず、英語で読み上げられます。

例題:

イラストを参考にしながら対話と応答を聞き、最も適切な応答を選びなさい。(問題冊⼦にかかれたイラスト)

(放送文)

A: May I help you?

B: Yes. I’d like a glass of juice.

A: What kind would you like?1 No, thank you.

2 Orange, please.

3 I’d like a hot dog.(『英検3級 予想問題ドリル』より)

答え:2

合格ラインの⽬安は、10問中6問正解です。まず、イラストを⾒て会話の状況を把握します。男⼥2⼈の2往復の会話となっているので、最後の発話(3つめのせりふ)を集中して聞きましょう。疑問⽂だった場合、疑問詞を聞き逃すと致命的なので、⽂頭には特に注意する必要があります。選択肢は放送されるだけで、しかも1回しか読まれません。ですから、会話の雰囲気や聞き取れた表現も⼿がかりにして、最も正答らしい答えを選び、すぐ次の問題へと気持ちを切り換えるようにしましょう。

リスニング Part 2︓会話の内容⼀致選択

最初に男女2人の会話、続いて質問が放送されます。その質問に対する回答を、4つの選択肢から選ぶ問題です。10問出題され、会話と質問は2度ずつ放送されます。

例題:

対話を聞き、その質問に対して最も適切なものを選びなさい。(問題冊子に記載される選択肢)

1 Bill did.

2 Bill’s father did.

3 Jane’s father did.

4 Jane’s mother did.(放送文)

A: That sweater looks nice on you, Jane.

B: Thank you, Bill.

A: Where did you get it?

B: Oh, it was a birthday present from my father.Question: Who gave Jane the sweater?

(『英検3級 予想問題ドリル』より)

答え:3

合格ラインの目安は、10問中6問正解です。2回放送されるので、1回めの放送で内容をつかみ、2回めの放送で重要な情報を聞き取るようにしましょう。対話の後で質問が読み上げられるので、その冒頭の疑問詞に集中すると効果的です。

リスニング Part 3︓⽂の内容⼀致選択

最初に35語程度の英⽂、続いて質問が放送されます。その質問に対する解答を4つの選択肢から選ぶ問題です。10問出題され、英⽂と質問は2度ずつ放送されます。

例題:

英文を聞き、その質問に対して最も適切なものを選びなさい。(問題冊子に記載される選択肢)

1 At 7:30.

2 At 7:40.

3 At 7:50.

4 At 8:30.(放送文)

When Jack got up this morning, it was already 7:30. His class starts at 8:30, and it takes about fifty minutes to get to school. He left home at 7:40, so he didn’t have time to eat breakfast.Question: What time does Jack’s class start?

(『英検3級 予想問題ドリル』より)

答え:4

合格ラインの目安は、10問中6問正解です。英文中に同じ種類の情報(時、場所、値段などの表現)が複数出てきて、それを聞き分ける必要のある問いが多くなっています。2回放送されるので、1回めで要点をメモし、2回めで正答を見つけるとよいでしょう。

英検3級のリスニングについて、さらに詳しく知りたい⽅は、「英検3級リスニングの問題と解答のコツ」をご覧ください。

二次試験(面接)

⼆次試験の会場は、⼀次試験の会場とは異なりますので、⼆次試験受験票をよく確認しておきましょう。会場では、受付を済ませたら、控え室で待機します。⻑く待たされる場合もありますので、なるべくリラックスして過ごすようにしましょう。順番が近づくと、⾯接室の近くの席に案内されます。試験後は控え室に戻ることはできませんので、荷物はすべて持って移動しましょう。係員に⼊室するよう指⽰されたら、⾯接室のドアをノックして⼊室しましょう。⼊室の際は、Hello. などの挨拶を忘れずに。

| 問題番号 | 問題形式 | 詳細 |

| 音読 | 30語程度のパッセージを読む。 | |

| No. 1 | パッセージについての質問 | ⾳読したパッセージの内容についての質問に答える。 |

| No. 2, 3 | イラストについての質問 | イラスト中の⼈物の⾏動を描写する。 |

| No. 4, 5 | 受験者自身の意見などを問う問題 | ⽇常⽣活の⾝近な事柄についての質問に答える。 (カードのトピックに直接関連しない内容も含む) |

面接試験にはアティチュード(態度)という採点項目があります。聞き取りやすい声ではっきりと話し、積極的にコミュニケーションしようとする姿を見せましょう。たとえ話す英語に未熟な点があったとしても、黙り込んだりせず自然に応答する方がプラスになります。

パッセージの音読

⾯接委員から⼿渡された問題カードに書かれたパッセージを⾳読します。

例題:

(問題カードに書かれたパッセージ)School Library

Most schools have a library. Many students often go to the library after school, and they enjoy reading many kinds of books there. Students can use the Internet at some school libraries.

(『英検3級 でる順 合格問題集』より)

⾯接委員から問題カードを⼿渡されたあと、黙読に20秒与えられます。この時間内で、パッセージの内容をつかみ、前置詞の前やコンマ、ピリオドのところなど、ポーズを置くべき位置を確認しましょう。⾳読の際は、タイトルを忘れないようご注意を。もし発⾳のわからない単語があっても、スペルから推測して、堂々と読み切りましょう。

No.1 パッセージについての質問

⾳読したパッセージの内容を問う問題です。

例題:

Please look at the passage. When do many students often go to the library?解答例:They often go there after school.

(『英検3級 でる順 合格問題集』より)

問題カードを⾒ながら答えることができます。質問にはwhy(なぜ)がよく使われるので、パッセージの中で「理由」について書かれた部分、たとえば、so(〜なので)などがあったら 要注意です。解答するときは、パッセージのあてはまる個所をそのまま読むのではなく、⽂中の名詞を代名詞に置き換えるようにしましょう(例題ではmany students → they)。語句だけで答えるより、主語、動詞、その他の要素をそろえた完全な⽂章で答える⽅が⾼く評価されます。

No. 2, 3 イラストについての問題

問題カードに描かれたイラスト中の⼈物の⾏動や物の状況を描写する問題です。

例題︓

(問題カードにかかれたイラスト)

Please look at the picture. Where is the woman going to put the books?

解答例:She’s going to put them on the table.

(『英検3級 でる順 合格問題集』より)

面接委員がthe womanは何をしていますか、と聞いてきたら、sheは何々をしていますというように、名詞は代名詞に置き換えて答えることを心がけましょう。必要な単語を忘れた場合は、黙ってしまうより、別の単語を使ってでも返事をした方が「積極的なコミュニケーション」と評価されます。例えば「運ぶ」と言いたいのにcarryを思い出せない場合は、have(持つ)で代用するなど、知恵をしぼりましょう。

No. 4, 5 受験者自身の意見などを問う質問

⽇常⽣活の⾝近な事柄について、受験者⾃⾝の考えや好み、経験などを答えさせる問題です。

例題:

What would you like to do next weekend?解答例:I’d like to play soccer with my friends.

(『英検3級 でる順 合格問題集』より)

No. 4の質問の前に、まず問題カードを裏返すように指示があります。それから受験者自身についての質問がされます。身近な事柄についての問いなので、落ち着いて聞けばそれほど難しくはないはずですが、時制には気をつけて答えましょう。現在のことを聞かれたら動詞を現在形に、未来のことなら〈will+動詞の原形〉で答える必要があります。言い間違った場合は動揺せず、sorry(すみません)と言って堂々と言い直しましょう。

質問が聞き取れなかった場合には、⾃然な会話の流れの中であれば、Pardon? やExcuse me? などと聞き返しても減点はされません。ただし、質問の中の単語の意味を⾯接委員にたずねても教えてはくれませんので、⾒当がつかない場合は聞き取れた語の話題について、当てずっぽうでもよいので答えてしまいましょう。黙り込んでしまうとアティチュードの評価に悪影響を与えますし、Pardon? を繰り返していると聞き取れないと判定されて、次の質問へ移られてしまいます。

英検3級の⼆次試験・⾯接について、さらに詳しく知りたい⽅は、「英検3級⾯接の問題と流れ・合格のコツ・使えるフレーズ」をご覧ください。

まとめ

英検3級の全貌が把握できたでしょうか? 英検は問題形式が決まっていますので、ひとつひとつの形式をよく把握しておけば、それぞれの正解率を上げることができます。合格ラインは6割程度。地道な対策が合格のカギです。合格を目指してがんばってください!

⻑年英語から離れていた⼈にとっては、⾼校レベルの⽂法も出題される英検準2級は、やや荷が重いかもしれません。昔学んだ英語を思い出しながら、無理なく取り組むことができる英検3級は、肩慣らしに最適です︕