イギリス英語とアメリカ英語 #1 プロローグ

多種多様な英語が飛び交うこの世の中で、私たちには、さまざまなタイプの英語を理解する力が必要とされています。

まずは2つの主軸となるイギリス英語とアメリカ英語の違いをしっかり理解することから始めましょう。このコラムでは、旺文社『オーレックス英和・和英辞典』編者の野村先生が、両者の違いを楽しくレクチャーしてくれます。

*本記事では、イギリス人の発言として用いられる場合は英式の綴り、アメリカ人の発言として用いられる場合は米式の綴りを採用しています。

「池」の向こう側

話し手の数が一番多い言語は何語だと思いますか。

答えは、片言英語(Broken English)です。今では、英語を母語としない人たち、とりわけ最低限のやりとりがかろうじてできるぐらいの人たちが、母語話者の数をはるかに上回っています*1。先日、新幹線の中で日本人と外国人がどちらも片言の英語で自分の指定席だと言い張っている場面に出くわしましたが、そういう光景はもはや日常の一部になりました。

*1 英語の母語話者は約4億人。実用レベルの使用者は約11億人いるとされますが、そのレベルに達していない片言の人も無数に存在します。

地球上には、それぞれの話者の母語や文化の影響を受けた独特の英語が無数に存在するわけですが、その中でお手本とされることが多いのはイギリス英語とアメリカ英語です。世界の英語は大きくイギリス英語陣営とアメリカ英語陣営に分かれるので、この2大変種(variety)の特徴を知ることが多様な英語を理解するための出発点となります。

■特別な関係

My friend across the pond sometimes finds my accent hard to understand.

(池の向こうの友人に私のなまりは分かりにくいと言われることがある。)

People on the other side of the pond seem to have a different sense of humour.

(池の向こう側の人たちはどうも笑いのツボが違うようです。)

ここでいう pond は文字通りの「池」ではなく、「大西洋」を意味します。イギリスとアメリカが「池」をはさんで互いの存在を意識し合っていることがわかるユーモラスな慣用表現です。

チャーチル元英国首相*2 が「特別な関係(special relationship)」と称した両国の結びつきは、イギリス人が「池」を渡って入植を開始した17世紀の初頭にさかのぼります。太平洋――反対側の池!――の対岸にある日本では、ちょうど徳川幕府が開かれた頃です。

*2 Winston Churchill (1874-1965)。

シンボルは1620年に清教徒たち(Pilgrim Fathers)を乗せて新天地アメリカのプリマスに着いた帆船メイフラワー号。自分の祖先はその船でイギリスから荒波を乗り越えてやってきたと信じている人はたくさんいます。末裔の組織であるメイフラワー協会(Mayflower Society)によると、少なくとも1千万人のアメリカ人がその船客の子孫だと主張できるそうです。

メイフラワー号

ウィリアム・ハルソール作「プリマス港のメイフラワー号」、1882年、米国マサチューセッツ州プリマスのピルグリム・ホール博物館所蔵

18世紀前半には北米大陸の東海岸に英領の13植民地(Thirteen Colonies)が成立しましたが、課税強化に反発した植民地の人たちはイギリス本国に戦いを挑み、1776年に独立を宣言します。7月4日(the Fourth of July)は独立記念日(Independence Day)として毎年、盛大に祝われます。

19世紀、ビクトリア女王のもとで大英帝国(British Empire)は隆盛を極め、世界の陸地の4分の1を支配する超大国になりましたが、国力を着実に蓄えたアメリカも負けてはいません。第一次世界大戦を機に立場は逆転し、世界の盟主の座はイギリスからアメリカに譲り渡されました。

両国の関係は、必ずしも良好な時ばかりではありませんでしたが、歴史や言語、価値観を共有しており、いわば血縁で結ばれた最強の同盟国だと言えます。ただし、一般の人々の感覚では、もはや兄弟というより従兄弟か又従兄弟ぐらいの間柄でしょうか。

Britain’s Day

アメリカ議会図書館所蔵、版画・写真部、[複製番号、LC-USZC2-1309]

このポスターを見ると蜜月ぶりがよくわかります。Britain’s Day(英国の日)は、第一次世界大戦でのイギリスの貢献をたたえ、両国の連帯を表明するためにアメリカで設けられた日です。英国を象徴する女神ブリタニアと米国を擬人化したアンクル・サムが仲良く腕を組んで闊歩しています。ちなみに、ライオンは英王室の象徴で、ハクトウワシ(bald eagle)は米国の国鳥です。

■イギリス英語 VS アメリカ英語

イギリス英語とアメリカ英語の力関係は、英米の国としての力関係とリンクしています。アメリカの言葉は植民地時代には野蛮(barbarous)とさげすまれ、本国の英語が威信(prestige)を持ち続けましたが、宗主国と対峙しようとする愛国心の高揚の中で、アイデンティティのよりどころとして「自分たちの言葉」に対する意識が高まりました。

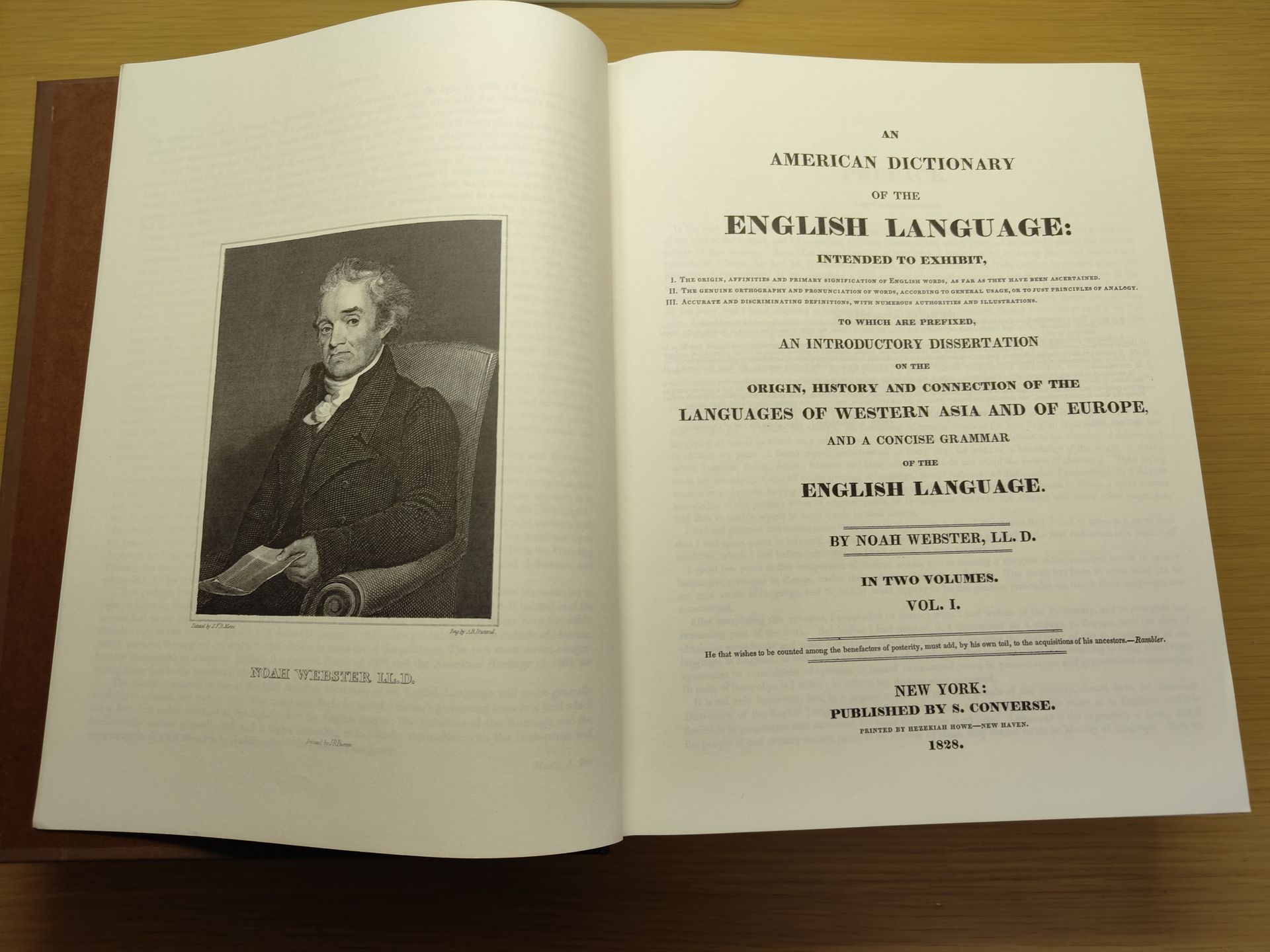

アメリカ英語を確立した最大の功労者はノア・ウェブスター*3 です。“As an independent nation, our honor requires us to have a system of our own, in language as well as government.”(政治だけではなく言葉においても自らのシステムを所有することが独立国家としての名誉である。)*4 という信念を持つ彼は、アメリカ式綴り字の教本を書き、アメリカ特有の表現を収めた辞書を著しました。

*3 Noah Webster (1758-1843)、アメリカの辞書編纂者・教科書編集者。

*4 Dissertations on the English Language(1789)。

2巻から成る大辞典 An American Dictionary of the English Language(1828年)はその集大成です。辞書は単なる記録ではなく、正しい形を説く指南書でもあります。自前の辞典を作ることは、自分たちの言葉に対する自信の表れであり、一人前になった証だと言えます。「アメリカの辞典」を謳うこの辞書は、まさに宗主国の英語からの独立宣言だったわけです。

An American Dictionary of the English Language

リプリント版。東京外国語大学図書館所蔵

その後、国力の伸長に連動してアメリカ英語の地位も向上し、イギリス英語に対抗する強力なライバルとして存在感を増しています。

その勢いに本家のイギリス人も押され気味です。かつては “what is English and what is not”(何が英語で何が英語ではないか)を決める特権を占有していたのに、今は謙虚です。あきらめたというほうが正確かもしれません。

私たちが辞書や教科書を作る過程で語法の判断を求めると、こういう答えが返ってくることが多くなりました。

“I don’t actually use it myself, but I think there might be some Americans who do.”

(私自身はその表現を使いませんが、ひょっとしたらアメリカ人の中には言う人もいるかもしれませんね。)

このコラムでは、次回から主にイギリス英語とアメリカ英語の違いにフォーカスしてお話しします。

実は両者には共通する部分が多いのですが、コリン・ジョイス*5 が言うように「英米人はお互い相手の英語を99パーセント理解できる。しかし、面白いことは決まって、残りの1パーセントの部分で起きるものだ」*6 からです。

*5 Colin Joyce (1970- )、ジャーナリスト。

*6『「アメリカ社会」入門―英国人ニューヨークに住む―』日本放送出版協会、2009年。

著者の紹介

野村 恵造

元東京女子大学教授。専門は英語学。旺文社の英語辞書LEXシリーズの編集主幹

検定教科書『Vision Quest Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ』(啓林館)の監修のほか、著書に『ジョンブルとアンクルサム―イギリス英語とアメリカ英語』(研究社 2013)、『英語のスタイル―教えるための文体論入門』(共著 研究社 2017)、『言葉にこだわるイギリス社会』(共訳 岩波書店 2003)など。